タイトル:飛翔伝説 ~ 少年よ大志を抱け! ~ | サイトマップ |

|

更新日:2025年09月27日

このWEBページは,パソコンで閲覧して下さい。

このWEBページの閲覧は,最新版の Microsoft Edge を御使用下さい。

注意:激しいトレーニングを行う場合は,御自分の責任において行って下さい。

| ◇◇◇ はじめに ◇◇◇ |

|---|

| ◇◇◇ スポーツ編 ◇◇◇ |

|---|

|

・子供に人気のスポーツ → リンク ・ガッツあるプレイはトライ生む ラグビーは,よく「ワン・フォー・オール!オール・フォー・ワン!」と言われます。 これは「1人はみんなの為に!みんなは1人の為に!」という意味で有効な考え方と言われていますがそれを基にしたプレイでも「ガッツ」がないとトライは生まれません。

・何故,ラグビーは得点が入ったのにトライと言うか? 敵陣の一番奥まで押し込むと「トライ」と言いますが得点になります。 「何故,得点が入ったのにトライと言うか?」ですが初めの頃は,得点が入らなかったのです。 「トライ」が決まると「コンバージョンキック(フリーキック)」の権利が得られて決まると得点になりましたがある時,何度「トライ」しても得点が入らず負けてしまった残念なチームがあってそれ以降「トライ」でも得点になるようにルールが変更されたらしいです。 ラグビーは,他の競技のように「負けは負け」というような冷たい感じではないようです。 ・ラグビーの「ノーサイド」とは何か? ラグビーの「試合が終了したら敵も味方もない!お互いに称えあおう!」という精神のこと。 ・テニスの「ノールック・ショット」 テニスの場合は,同じフォームから打つタイミングをわずかに変えてコースを打ち分けるようです。 この時,視線を打つ方向とは逆にして見ないで打ち込むと効果的です。 これを「ノールック・ショット」と言います。 ・テニスのプレースタイル テニスは,プレースタイルによって強かったり弱かったりします。 「オーソドックス」のプレースタイルの人が一番,強いです。 プレースタイルは,各個人で決まっていて変更できないので練習しても将来の勝敗が予測できてしまいます。 以前は「三種混合」というスタイルでも勝てる人がいましたが途中からオーソドックスのみが勝てる仕様になって更につまらなくなりました。 その辺りは,以前の方が面白味があったので戻した方がいいでしょう。 他のスタイルでも強い人は,勝てるような仕様にすると更に面白くなると思われます。

・テニスの世界ランキングで上位に入るには?(予想) 国内ランキングのそれなりに上の人は「相手を分析して戦うタイプ」ですがランキング上位の人は「自分のプレイスタイルで戦うタイプ」です。 上の方は,相手の分析を一切しないで自分の我を通すという戦い方をします。 「世界ランキングはどうなのか?」ですがあくまでも予想ですが両方を足しているのではないかと思われます。 つまり,基本は,我を通す戦い方ですがそれに分析を足して「最良のプレイを導き出すという戦い方」をしていると考えられます。 日本の上位ランカーは,我を通すだけなので世界ランキングの上位に入れないのかもしれません。 ランキングで結構,上の方の人は,分析タイプの人が多いと思いますがこの人達は,練習にちょうどいいかもしれません。 分析タイプもいろいろな人がいるので対戦してみることです。 勿論,練習試合の時は,ワンサイドであることは必須ですが... * 攻撃が上手い選手には,攻撃させて守備が上手い選手には,守備をさせると練習になります。

・ボクシングのパンチの避け方 ボクシングのパンチの避け方は,練習通りで型にハマっている場合があります。 上級者は,それを見逃さないで捉えるわけですが上手い人になると「ウィービング」「ヘッドスリップ」「スウェーバック」「ダッキング」を組み合わせて不規則になるようにディフェンスします。 因みに「スピードの向こう側」の住人ならそれらをしないでパンチを目と感で捉えて避けることも可能です。 ・ボクシングは儲かる可能性がある件 ボクシングは,階級が細かく分けられているので強い人がいても階級を替えるとある程度,勝てることが考えられます。 昔,不良グループのある程度,強い人が東洋太平洋チャンピオンになって1億円を手にしたことがありました。 少し,スポーツが得意な人ならそれ以上になる可能性もあります。 アッパーカットは,視界から消えるので避けずらいパンチですがスポーツが得意な人なら感で避けることができます。 アッパーカットを感で避けられるクラスの人なら1億円突破も夢ではありません。 ・アウトボクサーを復活して欲しい

・バスケは3ポイントで外に引っ張る バスケですがゴール下からのシュートのみの攻撃パターンだと「ゴール下を守ればいいだけ」になり,守りやすくなります。 それに対して3ポイントを混ぜて攻撃するとゴール下以外も守らないとならないのでゴール下の守備も手薄になります。 手薄になったらゴール下から攻めて厚いようだったら3ポイントで攻めます。 但し,現在は,大勢が普通に知っている戦術なので通じるかどうか分かりません。 ・ゴルフはハーフスイングで! ゴルフで使用するクラブでグリーンに乗せる時に使用されるクラブの飛距離は,10ヤードずつになってます。 7番アイアン 150ヤード 8番アイアン 140ヤード 9番アイアン 130ヤード Pウェッジ 120ヤード Aウェッジ 110ヤード Sウェッジ 100ヤード カップまでの残距離によってクラブを選択するわけですがこれだと最大で5ヤードのパットを残す可能性があります。 残距離 119ヤード Pウェッジで120ヤード打って1ヤードのパッド残し 残距離 118ヤード Pウェッジで120ヤード打って2ヤードのパッド残し 残距離 117ヤード Pウェッジで120ヤード打って3ヤードのパッド残し 残距離 116ヤード Pウェッジで120ヤード打って4ヤードのパッド残し 残距離 115ヤード Pウェッジで120ヤード打って5ヤードのパッド残し Aウェッジで110ヤード打って5ヤードのパッド残し 残距離 114ヤード Aウェッジで110ヤード打って4ヤードのパッド残し 残距離 113ヤード Aウェッジで110ヤード打って3ヤードのパッド残し 残距離 112ヤード Aウェッジで110ヤード打って2ヤードのパッド残し 残距離 111ヤード Aウェッジで110ヤード打って1ヤードのパッド残し そこで120ヤードと110ヤードの途中のハーフショットを練習すると最大で2.5ヤードのパットを残すことになるので1パッドで入る可能性が出てきます。 残距離 119ヤード Pウェッジで120ヤード打って1ヤードのパッド残し 残距離 118ヤード Pウェッジで120ヤード打って2ヤードのパッド残し 残距離 117ヤード Pウェッジのハーフショットで115ヤード打って2ヤードのパッド残し 残距離 116ヤード Pウェッジのハーフショットで115ヤード打って1ヤードのパッド残し 残距離 115ヤード Pウェッジのハーフショットで115ヤード打ってチップイン 残距離 114ヤード Pウェッジのハーフショットで115ヤード打って1ヤードのパッド残し 残距離 113ヤード Pウェッジのハーフショットで115ヤード打って2ヤードのパッド残し 残距離 112ヤード Aウェッジで110ヤード打って2ヤードのパッド残し 残距離 111ヤード Aウェッジで110ヤード打って1ヤードのパッド残し となります。 1ヤード=0.9144メートルなので2.5ヤード=2.286メートルになります。 尚,ハーフショットのやり方は秘密です。 → リンク → リンク ・ボールが近くに飛んだ時に「ファー」という件 ゴルフでボールが大きくそれて他競技者やギャラリーの方へ飛んでいった時に注意喚起の意味合いでプレイヤーまたはキャディが「ファー!」と叫んで周囲に知らせる。 この「ファー」は,英語で「fore(フォアー)」です。 → リンク ・腰痛の治し方 ジャンプ力を鍛えると腰痛になることがありますが走る筋肉を付けるとバランスがとれて治るという説があります。 因みにゆっくりと長距離走るのではなく,短距離走並みの速さで結構な距離を走ると走る筋肉がつくらしいです。 ・バレーボールのアンダーハンドパス(レシーブ) アンダーハンドの手の組み方は,全部で4種類ほどあります。 1.オーソドックス 素早く組める。 2.全ての指を絡める 強度が高い。素早く組めない。サーブレシーブに使用。 3.片方グー ボールがズレやすい。 4.両方グー 安定しない。 実用的なのは,1のオーソドックスになりますが2も使える場面があれば積極的に使いたいところです。 サーブレシーブのみと言われてますがスパイクの時も前もって組んでおけば使えると思います。 前もって組んでおくという方法は,プロ技だと思います。

・発動!コンビバレー まず初めに男子バレーの選手が話をしたかったらしく私の家に来ました。 そこでオーソドックスなスパイクを教えてもらったのですが打点が2箇所あると思って「どこで打つのですか?」と聞いたら「2箇所あるね」と言って帰宅しました。 その後,その話が全日本女子チームに流れて新しい技になって更に様々な技を思い付きましたが全ての始まりが私の発言から来ていることに気が付いて血液型を聞かれたので「B型」と答えたところ,初めに考案された技は「Bクイック」という名前になりました。 後から考案されたクイック系の技は,それぞれ「Aクイック」と「Cクイック」と呼ぶことになりました。 更に「時間差攻撃」「一人時間差」なども考案されてその後,その時代の全日本女子チームは,大活躍することになります。 日本チームの大活躍は,大いに評価され,それらの技は,それぞれの国の代表チームのみ使用可能ということになりました。 新しい技が尾ひれはひれが付くように考案された理由は,インフルエンサーの能力がある者の発言を聞いたからのようです。 ・バレーボールのセッター適正 セッター適正のある人の特徴は「運動オンチ」で弱気の人が多いです。 そしてセッターをやらせると「出しどころが分かる」ようです。 バレーボールのセッター以外は,ほとんど上手くできません。 ネットから結構,離れた個所がストロングポイントでブロックされないように低めに出します。 バックハンドパスを繰り出すこともあります。 * 馬鹿選手に対してストロングポイントにトスを上げると「そこじゃない」と怒られます。 * ブロック対策で低めに出すと「打ちづらい」と文句を言われます。 * 何も分かってない割には,強気で文句だけ言ってきます。 * 尚,バックアタック,フロントバックアタックなどもあります。 これらのプレイは,同様に優秀なアタッカーにしか理解してもらえません。 馬鹿選手は,これらのプレイを理解できないで文句を言います。 セッター適正のある人と馬鹿プレイヤーは,合わないらしいです。 他のタイプの人に馬鹿でも分かるように導いてもらわないと分からないらしいです。 また,馬鹿選手は,最高のプレイに否定的で潰しをかけるらしいです。 良い芽を摘み取ってしまうのです。 なので良く分かっている指導者が不可欠なのです。 * 私は,全日本にスカウトされたことがあります。 * また,竹下選手と話が合いました。 ・空手の型とは何か? 大勢と戦う場面では「どうやって相手を倒すか?」が分からないで苦戦する場合があります。 これを回避するためのものが「空手の型」です。 ある程度の型があるとそれを使って(または応用して)落ち着いて戦うことが可能になります。 ・柔道の選手が浜辺を走る理由 柔道の選手が浜辺を走る理由は,スピードを付けるためで体力をつけるためではありません。 これは,かなり古い時代に「姿三四郎」という柔道のドラマのモデルになった選手が考えた練習方法で浜辺を全力疾走してスピードを身につけたらしいです。 その後,間違えて「体力をつけるため」と解釈されてゆっくり走る練習になり下がったものです。 ・柔道の強い人の話 ~ 金メダル男 ~ 20数年前に柔道で金メダルを獲った人のことですが スポーツの本で勉強して中学校の授業で数時間,やってその後,柔道部に約1ヶ月仮入部しただけで初段を獲って次の年に中学の県大会でベスト16とベスト4だった人を野試合で投げ飛ばし,その年に高校の柔道部に3ヵ月仮入部して二段と獲りました。 数年後に再開して1年間,講道館に入って稽古して三段を獲り,選考会で優勝して五輪で金メダルを獲得しました。 ・フィギュアスケート フィギュアスケートのジャンプは,高く跳べば多く回れます。 但し,練習のやり過ぎは,十字靭帯を痛める可能性があるので氷以外(普通の床など)で跳んで回る練習をすると良いでしょう。 また,ダンスの類なのでとにかく繰り返し練習することです。

・フィギュアスケートのルール 「フィギュアスケート」は,靴紐が切れたり,ほどけたり,その他アクシデントがあった場合は,やり直しが可能です。 但し,各選手の持ち時間が同じで同じ演技は加点されないというルールがあるので点数が伸びません。 例えば持ち時間が5分で2分の箇所で止まった場合は,残り3分になります。 初めからやり直した場合は,頭の2分は同じ演技なので加点されません。 その後の1分だけ加点されて時間オーバーになり,その後の演技は無効になります。 これは,古い時代から靴紐が切れて演技を止めてしまう選手が多いのでルールを厳しくしたらしいです。 競技の選手として道具の手入れができてないのはどうか?と思います。 しかも大事な大会の時に~というわけです。 「靴紐を替えると感じが違ってしまう」と主張する人がいますがその都度,緩めてからしめているはずなのでその点は問題ないはずです。 ただ単に面倒臭いのでそう言っているのかもしれませんが面倒臭がって切れてしまったら単なる間抜けです。 ・スキーのジャンプ競技 スキーのジャンプ競技(ラージヒル,ノーマルヒル)は,芸術点が僅かにあります。 飛行の恰好や着地または着地後の恰好などが採点されます。 同じ距離を飛んだ時に芸術点で優勝が決まる場合もあります。

・スキー板の載せ方 ~ そうさ100%勇気! ~ スキー板を車に載せる時に「風で板を抑えているゴムが緩むので前後を逆にする」という説がありますが間違いです。 ある人が風と振動の実験をしたところ,風の影響はなかったそうです。 緩みの原因は,振動でした。 風だけの時は,全く緩みませんでした。 そこで風を止めて振動だけにして実験してみたところ,差が出ました。 ① スキーの前側を車の後ろ側に搭載 --- 1時間20分で緩んだ ② スキーの前側を車の前側に搭載 --- 1時間30分で緩んだ そのまま3時間ほど実験を続けると ① の方は,ガバガバで ② の方は,ちょっと緩む程度だったそうです。 若い頃に片道2時間くらいのスキー場に行った時に私は,あまり周りを気にしない方だったので私だけ ② の搭載方法で行きました。 この時,私のスキー板だけ到着まで緩まないで他の ① の搭載をいた人の板は,ガバガバに緩んで途中で締め直しました。 この時,一緒に行った人は「たまたま」とか「そんなはずない」と言ってまともの受け取らず,その後も ① の搭載方法をやってました。 * 何かの結果が出た場合は,科学的には「偶然」や「たまたま」はありません。 * 必ず何か?納得のいく理由があって説明できるはずです。 ① の搭載方法は,平均的なIQの人が考えたものかもしれません。 古い時代は「きつねの施術」がされてない人が多かったのでIQが全体的に3ランクほど下がっていました。 たまたま施術されている人は,周りの人より少し頭が良かったという状況で(現代では)平均的な人もその当時は,成績が上の方になってました。 それらの人達は,自分自身のことを「頭が良い」と思ってましたが実際には,それほどでもなく,勘違いすることも多々,ありました。 そのレベルの人が勘違いしたものが広まったものと考えられます。 正位置(雪国では ② を正位置という)にして実際にスキー場に行けば気が付くことですが既成概念が強い人に完全否定されたので発覚しなかったものと考えられます。 また,それらの人に馬鹿にされるので正位置にする人がほとんどいなかったというわけです。 つまり,正しいことに気が付く人もいましたが既成概念の強い人に潰されてしまってわざと間違ったやり方をしている人が大勢いたというわけです。 社会には,これと同じことがよくあります。 「社会を良くしよう!」と考えるなら勇気を持ってこの既成概念の人と戦わなくてはなりません。 スキーの板の搭載方法程度のことは,イチイチ,争わなくてもいいと思いますが重要なことについても同じなのでその場合は,気が付く人が先頭に立ち,勇気を持って戦わなくてはなりません。

・ランキングの話 世界ランキングを発表している競技がありますがプロリーグがある場合は,ランキングの上の方の人が試合をしてくれないという問題があるので「年に何回か試合をしないとならない」というルールが必要です。 弱くなった人もランキングがそのままの場合があって実際のランキングと異なるという問題があります。 * 但し,わざとランキング戦をやらないで(相手に)「ランキング下」と安心させて闘う作戦もあります。 ランキング上位の場合の心得:レスリング編 「大会を投げ飛ばすことはできないが対戦相手を投げ飛ばすことは可能である」 ・スノーボード&ハーフパイプ まず私が「水上スキーがある」と発言したらあるプロトタイプに「板は,1枚で出来る」と言われました。 それが雪の上に発展して「スノーボード」になったと思われます。 その後,すり鉢状になっている土手にバイクを乗り上げたり,バックさせたりして遊んでいたら一緒にいた従弟がプロトタイプに報告して「ハーフパイプ」が考案されました。 冬のスポーツは,あまりなかったので「ハーフパイプ」は,オリンピック競技に採用されることになりました。 また,その後も同じプロトタイプに相談して競技を増やしてもらったらしいです。 ・スケートボード ある時,ある人が私を訪ねてきてあるスポーツの話をしてくれました。 そのスポーツは「技を出し惜しみしている」とのことだったので私は「逆にするとどうなる?」と聞いてみました。 (たぶん)その後,ハーフパイプの人に話がいってまとめてくれたのだと思います。 そして「出し惜しみしないで教え合う」ことが提案されたことにより「世界中のスケートボーダーと友達になれる」という世界になりました。 また「トリック」という名称も付けてくれましたが競技場は,別の人(たぶん,テッケンさん)だと思います。 初めの頃,ハーフパイプの人は,メーカーを嫌っていました。 ある時,日本のメーカーが私を訪ねてきたので「アスリートがやりやすい物を」を答えておきました。 社長は,そのまま実行しました。 それを知ったハーフパイプは,その後,メーカーにも協力的だったらしいです。 * スケートボードが誰の案か?はちょっと不明です。

・解説のレベルを上げると後に繋がる テレビのスポーツ番組の解説のレベルを上げると後に活躍が期待できる選手のレベルを上げることになります。 ・体内時計を速くする方法 自分の反応速度を速くするといろいろな競技で有利になります。 速くする方法としては,長距離を全力で走る練習をすることです。 それによって短距離走のタイムが良くなると同時に反応速度も速くなります。 ゲームの対戦物などの反応速度が重要になるゲームも強くなれます。 海外の強い選手は,走っているらしいです。 但し,体にかなりの負担がかかるのでこのトレーニングをする場合は,御自分の責任において行って下さい。 ・スタジアムのビデオサービス 開催される試合をそのスタジアムなどでビデオ録画して配信するサービスがあると便利です。 選手やその家族,対戦相手の監督やアナリストなどが購入する可能性があります。 録画は,近くの大学に「映像同好会」を立ち上げてもらってそこのメンバーにバイトでやってもらうと安く収まります。 スタジアムがこの提案を拒否した場合は,事業として業者が録画・配信する方法もあります。 ・国際大会の選手の気持的な話 初めて国際大会に出場する選手は「大会で何をしたらいいか分からない」という状態です。 普通に考えると競技をやって良い成績を修めればいいわけですがそれが分からないらしいです。 従って分かっていない選手にマスコミ等が「何をやってくれるのですか?」という質問をする場合がありますがもっての他になります。 「○○をやってくれればいいんですよ」という発言をする必要があります。 そうでないとわけの分からないプレイをしてしまいます。 ・何故,五輪はポーズの美しさの点数を付けるか? 五輪は「ゼウス様に美しい姿を捧げる」という意味があります。 従ってポーズの美しさの点数が付けられるわけです。 但し,記録を軽視しているわけではありません。 ・何故,日本人は五輪のメダルを食べるフリをするのか? 昔,金メダルを模したチョコレートを売っていた時期があるのですが(今もあるかもしれませんが)その名残で「チョコかと思った」というちょっとしたギャグです。 ・外国の五輪選手の一生 外国の五輪選手は,五輪のみで一生終わります。 出場までには,かなりのお金が必要ですが借金して出場して一生かけて返してそれで終わるらしいです。 日本は,実業団があるので給料も貰えるし,遠征費も出して貰えます。 また,引退した後に専門の仕事がある人もいるので相当,恵まれています。 そういうわけで負けるわけにはいきません。 ・五輪衣装の規制 ある時,五輪の委員会の人が訪ねてきて「五輪の衣装をどうするか?」と聞いてきたので「お洒落な衣装で~」と答えたら「そういう場所ではない!!」と怒られました(そもそも答えがあるなら私に相談しても意味ないですが) 後から分かったのですが「ファッション優先になってしまってスポーツ大会でなくなる恐れがある」ということらしいです。 日本人の(特にレスリング)の衣装が派手なので委員会で問題になったらしいです。 ビーボスさんは,日本人が「背水の陣で戦っている」としてファッション優先にならないことを説明し,五輪の委員は,一定の理解を示しました。 因みに世界の国で同じことをやると「ファッション優先」になるらしいです。 これは,日本でいうと70~80年代の考え方で世界は,40~50年遅れているわけです。 ビーボスさんは「日本では,そういうことはないが世界では,ファッション優先になる恐れがあるということなら理解できる」と説明したところ,委員会は「一部の国ではないが~」と付け加えて規制することになりました。 ・スポーツクライミング ある時「スポーツクライミング」のワールドカップらしきものを視ました。 変わったスポーツでちょっと楽しめました。 その後,開催関係者が来て「スポーツで何かないかな?」と聞かれたので「登るやつ」と答えたら五輪でやることになりました。 「ボルダー」と「リード」と「スピード」があって24年の五輪では「ホルダー&リード」と「スピード」に分かれてました。 この大会で日本の森秋彩選手は「リード」で圧倒的でしたが「ボルダー」の成績が良くなかったのでメダルに届きませんでした。 「リード」で世界一の選手がメダルを取れなかったわけですがこれでは,五輪の意味がないのです。 改善案としては「ボルダー」と「リード」と「スピード」を分けてそれぞれ個別にメダルを貰えるようにすれば解決です。 但し,選手には「オールラウンダー」もいるのでこの点は,総合をもうけてそれぞれの点数を足した成績でもメダルをもらえるようにすればいいでしょう。 この方法なら「ボルダータイプ」「リードタイプ」「スピードタイプ」「オールラウンダー」がそれぞれメダルをもらえることになります。 送り出す側としては,それぞれ個別を目指して「個別登録」または総合を目指して「全て登録」すればOKです。 ・同国の選手同士で会話することの重要性 国際的な大会では,同国の選手同士で会話すると安心できて普段の実力を発揮できると考えられます。 その為には,国内大会の時に積極的に他の選手と会話して仲良くなることです。 国際的な大会でも同じように話してくれれば心理的に落ち着いて実力を発揮できるでしょう。 ・五輪のメダルランキング メダルランキングは,人口が多い方が有利です。 これを公平にするには「人口当たりのメダル数」でランキングを出してもらう必要があります。 例えば1000万人当たりのメダル数です。 メダルをポイント制にして「金:5」「銀:3」「銅:1」で計算します(4~6位:0.5,7~9位:0.1) これでそれぞれの国のスポーツの盛況の度合いが分かると思います。 ・僕が僕であるために ~ 愛戦士 ~ テッケンさん(鉄拳の悪魔+五大老+弁天様+初代部活ラジオのパーソナリティ)は,嫁に「代わりにやって欲しい」とお願いされて様々なスポーツに挑戦して最高の成績を修めました。 剣道で県大会個人優勝,柔道でオリンピック金メダル,ゴルフで全英オープン3位(後に同コースを優勝者より少ない打数でホールアウト),カーレースのF3000で2年連続シリーズチャンピオン,2輪のロードレース250cc部門で20年くらい抜かれないコースレコードを樹立,WRCで優勝数回,トライアル世界チャンピオン,空手初段,少林寺師範代,ボクシング世界チャンピオン,テニスで世界ランキング1位に勝利, また,サッカーの国際試合で毎回,ハットトリック達成など。 これだけのスポーツに挑戦したのは「愛戦士」だったからです。 また,自分も負けたくなかっただろうし,周りの人も喜んでくれたからでした。 スポーツは「比べっこ」なわけですが太古の昔からありました。 「それが何か?」と言われても分かりませんが勝てば嬉しいし,応援してくれる人もいるというだけの話です。 現代は,それを大きな舞台を準備して正式なルールを決めて行っています。 それでもやっぱり勝てば嬉しいのです。 ・ドーピング ドーピングの薬には「興奮剤」と「筋肉増強剤」があります。 「興奮剤」は,興奮させて記録を出すものですが通常,余分な個所に力がかかってしまうので使用した人全員の記録が良くなるわけではありません。 稀に良い成績になる人がいる程度です。 「筋肉増強剤」ですがスポーツは,筋力が大きな鍵になるので成績にかなり影響することが考えられます。 いずれにしても違反です。 * 「禁止薬物」と言っても逮捕されるわけではなく,スポーツ大会に出場できなくなるだけです。 五輪選手の場合は,代表選手になると大会までの居場所を正確に主催側に提出する必要があり,提出した場所に検査員が抜き打ちで尿検査に来るらしいです。 |

| ◇◇◇ 自動車とレース編 ◇◇◇ |

|---|

|

・レーサーとは何か? 「レーサー」というのは「レーシング・マシン」のことです。 英語のスペルで書くと「racer」になり,語尾に「er」が付く単語で人と物という二つの意味がある場合は物が優先します。 この場合は「レースをする物」という意味になります。 つまり「レーシング・マシン」のことになります。 レースをする人のことは「レーシング・ドライバー」と言います。

・明日のために ~ 速くなりたい ~ 自動車の運転で「速くなりたい」という場合は,サーキットを走るべきです。 その辺の公道を暴走していても速くなれません。 速くなるためには,研究が必要です。 サーキットのレースでは,自分より少し速い人の走りをじっくり観察する機会が結構,あります。 観察して考えたり,研究したりできるわけです。 サーキットを走っている人は,常日頃から研究を続けているのでひましに上達していきます。 公道の暴走では,何も得るものがないので速くなれません。 これは,峠でも似たようなものらしいです。 峠で速かった人が通用するのは,下から2番目のレースまでだったらしいです。 そこまでは,勢いがあったのですがすっかり大人しくなってしまったらしいです。 基礎からやり直す必要があると思われます。 公道および峠レベルでは,いつまで経ってもカッコ良く走れないわけです。 ・GTとは何か? GTとは「Gran Turismo」の略です。 では「Gran Turismo」とは何かですが「経済性を考慮せず最高性能と最大の快適性を求める顧客のために少量製造される車」と定義されているらしい。 * FIAのインターナショナル スポーティングコード附則Jの項目 ・車のタイヤで扁平率50の物は衝撃が大きい件 扁平率50のタイヤは,走行感がシャープになりますがギャップなどを乗り越える時の衝撃が大きいのでカーコンポなどの機器が壊れやすくなります。 ホイールの外側にタイヤ(ゴム)の部分があるわけですが扁平率50のタイヤは,ゴムの部分も極端に少なく,ショックアブソーバーやスプリングも強化している場合が多いので衝撃を受け流してくれる箇所がありません。 それで路面のギャップなどの衝撃をもろに受けてしまい,その衝撃でカーコンポなどが壊れやすくなるというわけです。 どうしてもシャープな走行感が欲しい場合は,カーコンポを安い物にした方がいいかもしれません。 尚,扁平率が高くても低くても速い人は速いです。

・4輪/2輪レースの世界 通常の2輪/4輪のレースは,馬力制限があります。 それぞれのレースで使用する車両の交換可能な部品が決められているので馬力制限がある様なものです。 仮に高度な技術者が存在して他のマシンよりかなり馬力を上げられたとしてもその上の馬力制限に引っかかります。 このことは,関係者で知らない人も存在します。 サーキットには,シャーシーダイナモ(馬力計測器)があり,優勝したマシンは馬力が計測されます。 以前は,エンジン単体で計測するタイプだったようですが最近は,マシンを乗せるだけで計測できるタイプにしたようです。 レースによっては,簡単に馬力制限まであげられるようです。 そうなると技術的な競争を止めてしまうのでそれ以上の技術革新がなくなります。 馬力制限を無くすと真面目に研究したメーカーまたはチームが極端に速くなり,しばらくの間,勝ち続ける事になります。 それもまたレースをつまらなくしてしまうので考えものです。 結局,メーカーは,上の方のレース車両を研究開発する事にしたそうです(現在は不明です)。 馬力を絞り出す方法は,一つなのでそれぞれのメーカーのエンジンは似たような仕様になりますが一部,新規開発したパーツを付けて走っています。 レース(一部の上の方のレースを除く)は,ほとんどのマシンが同じ馬力で走っています。 レース終盤に1週くらいの差がつくのは馬力によるものではなくドライバー(またはライダー)のテクの差になります。 ほとんどのレースは,ドライバーやライダーのテクニックを競っているわけです。 ドライバーやライダーは,まず初めに一番下のレースに参戦して数回,優勝したら上のレースに参戦できます。 そのクラスのレースは,下のレースで優勝した人ばかりなのでチャンピオン大会という事になります。 更にそのレースで数回,優勝したらその上のクラスのレースに参戦できますがそのレースは,グランドチャンピオン大会に相当するわけです。 それに勝つと更にグランドのグランドというステップがいくつもあって一番上は,皆さん良く知っているF-1になるわけです。 因みに以前,トヨタがF-1に参戦しましたが上の方から「2位でいい」という要望があってその通りに走ったそうです。 ある時,聞いたことのないようなラップタイムを叩きだすドライバーが現れました。 みんなは「タイヤの違いだ!」と考えました。 他の人がハードタイヤでスーパーラップのドライバーがソフトタイヤなら有り得ると考えました。 但し,それは全くの逆でした。 その後,タイヤ交換が禁止されても良いタイムが出るし,本戦でも交換回数が多いわけではないので「いない人」ということになりました。 ・「コンストラクターズチャンピオンシップ」とは? F1,F3000,ラリーなどのチャンピオンシップでドライバーとは別に車の製作者(通常はチーム)に与えられるもの。 つまり,同じレースでドライバーのポイントとチームのポイントが競われるわけです。 2台まで登録可能な場合があってその場合は,毎回,どちらの車両も良い成績を修めないと優勝できません。 ・古のホンダはプロストの方が速かった 古い時代のホンダのF1ドライバーは「アイルトン・セナ」が有名ですが初年度は「アラン・プロスト」というドライバーとWエースでした。 実際には,走り方がサーキット向きだった「プロスト」の方が速くて「セナ」は思ったように活躍できなくていつもイライラしてました。 その後,2人の不仲が問題になり,片方を移籍させることにしたのですがその時に人違いで「プロスト」の方を移籍させてしまいました。 マシンの戦闘力が低い他のチームに移ったので優勝が難しく,チームからも「データを採ってくれ」と依頼されたのでその通りに走ったらしいです。 一方「セナ」の方は,ライバルがいない状態になったので勝利を積み重ねて有名になっていったというわけです。 ・何故,トヨタはヤマハのエンジンを積んているか? 古い時代には「上の人」がいてそれらの人が組み立てると製品が輝いて見えたそうです。 ヤマハでは,エンジンの組立を「上の人」にやらせていたのでエンジンが輝いてみえたらしいです。 それで「トヨタよりいいエンジンを造っている」と思われてトヨタの車にヤマハのエンジンを積むことにしたそうです。 因みに以前,相当優秀なエンジンを制作していたチームがありましたがそこのチーフに言わせると「エンジンは簡単」なのだそうです。 トヨタは,ヤマハのエンジンを積んでいる事から「技術がない」と言われていますがトヨタのエンジニアなら優秀なエンジンを造る事は可能だと考えられます。 「技術の日産」と言われているのは冗談なのだそうです。 私が小学生の頃からの宣伝文句でしたがその理由は,日産の技術者の方が上のクラスだったからです。 但し,その時代は「クラス=優秀」という時代ではなかったので単なる勘違いでした。 それが発覚しましたが折角の宣伝文句だったのでそのまま使用する事にしたそうです。 ・ターボについて まず,エンジンの回転数で6000rpmというのは「一分間に6000回転」という意味です。 一秒間に換算すると100回転になります。 エンジンの2000ccというのは,2リットルで2回に1回,空気(厳密には混合気)を吸い込んで爆発するので1秒間に50回X2リットルの空気を吸い込みます。 計算上は,1秒間に100リットルで2秒でドラマ缶1本分の空気を吸い込む事になります。 空気の吸入口は,あまり広くないです。 これは,エアークリーナーを外すと空気の吸入口が見えるので確認できます。 かなり狭い箇所を大量の空気が通っていくことが分かります。 それでもエンジンは,ガンガン回るのでエンジン内部は,空気が不足して負圧になってしまいます。 エンジンは,空気の爆発による膨張を回転力に変換するのでそもそも空気が薄い状態だと膨張率が上がらないので馬力が出ません。 この症状を軽減する為に吸入口から強制的に空気を送り込む加給装置のことを「ターボ」と言います。 ・ターボラグについて ある回転数からある回転数まで吹かした時のレスポンスのことです。 ノンターボエンジンと比べた場合にターボエンジンの方がレスポンスが悪かったのでターボラグという言葉が出来ました。 また,初めにシングルターボが開発されましたがファンが大型で重量がある程度,あるのでレスポンスが悪かったようです。 そこで考えられたのがツインターボにしてファンを軽量化してレスポンスを改善する方法でした。 つまり,ツインターボは,シングルターボの改良版ということになります。 ターボは,おおよそ2000~3000rpmくらいで効き始まりますがそれとターボラグは一切関係ありません。 ターボラグは,ターボが完全に効いている5000~6000rpmなどの上の方の回転域で計測しています。 ・ノンスリップデフはダート用です 元々,ノンスリップデフは,ダート用に開発されたものです。 舗装路のドリフトの時も両後輪がロックされた方がいいだろうと考えてノンスリップデフにする人もいますが振り返しがあって運転しずらいしタイムも出ないそうです。 舗装路の場合は,ドリフトでも普通のデフの方が走りやすいそうです。 因みに「D-1」でたまに振り返しがあって遅れている車両がノンスリップデフ有りの車両のようです。 ・エンジンオイルの交換は忘れずに! エンジンオイルは,エンジンの動きを滑らかにする為のものですがオイルが汚れると役割を果たさなくなり,そのまま乗っているとエンジンを痛めてしまう可能性があります。 通常の4輪自動車は,15万キロ以上乗れるように造られていますがオイル交換を怠るとその手前で整備(オーバーホール)が必要な状態になってしまいます。 特にエンジンオイルの量が少ない軽自動車は,オイルが汚れやすいので整備の手引きには,3000キロで交換するように書かれています。 エンジンオイルを定期的に交換するとエンジンが長持ちします。 ・パワーステアリング 車のパワーステアリングには「速度感応型」と「回転数感応型」がありました。 現在は「速度感応型」のみになりました。 これらの「パワーステアリング」は,駐車の切り返しの時にハンドルが重くて大変なので考案されたものです。 「パワーステアリング」が有りの車種は,ステアリングが低速で軽く,高速で重くなります。 「パワーステアリング」が無しの車種は,逆に低速で重く,高速で軽くなります。 つまり,低速の切り返しの時にステアリングが重くて大変なのです。 前述した勘違いは,レースのドライバーが300キロ出した時に「軽いと危ない」と発言したことが元らしいです。 これは,ステアリングのバックラッシの問題であり,パワーステアリングの有無の問題ではありませんでした。 ・カーワックスは2度がけが正しい件 カーワックスは,コンパウンド有りの物と無しの物がありますが両方使用するのが正しいそうです。 カーワックスは,水洗いした後にコンパウンド有りの物で水垢やこびり付いた汚れなどを落として拭き取り,下地を作ります。 その後にコンパウンド無しの物を上からかけて仕上げるのが正しいかけ方だそうです。 但し,新車の場合は,表面がコーティングされているので1ヶ月くらい水洗いだけの方が良いそうです。 因みに車の色が何であっても水垢や汚れ,洗剤の被膜(ツヤを消してしまう原因)などは同じ様にあるはずなので同じ手順で良いと考えられます。 ワックスの色指定は,あまり関係ないという話を聞いたことがあります。 外国のワックスで車の色に関係なく1種類しかないタイプもありますが一応,指定されている色のワックスを使用した方が問題がないと思われます。 食器用洗剤を使用すると防錆剤が入ってないので錆びやすくなります。 また,春は,花粉や黄砂があるので多めに水をかけて洗い流してから洗車する必要があります。 ・ハチロクにはセダンタイプがあった件 昔懐かしの「初代ハチロク(AE86)」は,ハッチバックで4A-Gと呼ばれるエンジンを積んでいましたがセダンタイプで同じエンジンを積んでいて「ハチゴー(AE85)」というバージョンもありました。 「ハチゴー」というと1.5リットルのエンジンを積んだSRを思い浮かべる人がいますが間違いです。 1.5リットルのエンジンを積んだSRは「ハチヨン(AE84)」になります。 A氏「ハチロクってのがあるんだよ!」 B氏「ハチゴーってのもある!」 A氏「SRのことか」 となって勘違いしたらしいです。 「~ある」っていう場合は,何か利点があるの「ある」ではないかと思われます。 つまり,貧弱なエンジンを積んだSRの事ではないことが伺えます。 因みに「ハチゴー」は,4A-Gを積んでいてボディ剛性が高いという優れ物でラリーやダートラに向いていたようです。 * 因みに普通のカローラ/スプリンターのFF車に4A-Gを積んだ車種もありました。 * なのでその後に発売された2ボックス車に4A-Gを積んだ車は「カローラⅡ」という名称でした。

・60キロ定速走行で燃費を測る理由 一般の道路で一番早い速度が60キロだからという理由だと聞いたことがあります。 燃費が良いのでそこで計測しているわけではありません。 排気量やファイナル・レシオがそれぞれ異なるので一番,燃費が良い速度は,車種によって異なることが考えられますが何かしかユーザーの判断基準になるものが必要なので60キロに決めたらしいです。 因みに10モード燃費は,実際の走行時の燃費に近いのですが停止時間や加速の程度が一般の走行と異なるのであくまでも目安にしかならないそうです。 ・IQによって危険察知度が異なるが... どんな運転がどのくらい危険であるかを判断する基準は,IQによって異なります。 上の人が「これくらい大丈夫」と判断して運転すると下の人が「危ない」と言い出す事があります。 一見,下の人が慎重に思われますが実際には「本当に危ない点を注意してない」ので危険度が少ないわけではありません。 IQが下の人は,本当の意味での安全運転をしてないと言えるでしょう。 逆に上の人は,要点を抑えて運転しているので本当は安全なのです。 尚,交通ルールや教習所で教えている運転技術は,相当,頭の良い人が良く考えて決めているので素人が口を出すべきではありません。 ・四輪駆動とデフロックとスーパーローの話 私が中学生頃のある時,かなりの急勾配の坂の下にジープが来ました。 上のなるに従って急で上の方は,ほとんど垂直かなと思うくらいでした。 ジープは,その坂の下で「デフロック」をしてギアを「スーパーロー」に入れ登っていきました。 その話を聞いた上のクラスの人(晩酌クラスの人)が「四輪駆動は,力あるからな~」と言ってました。 わけが分かりませんでした。 四輪駆動は,駆動方式で四輪が駆動輪でFFやFRの2倍の力をかけられますが力そのものがあるわけではありません。 力そのものは,エンジンの性能とギアで出します。 この場合は,スーパーローを使ったので登ったのです。 また,デフロックしたことも有効だったようです。 坂の頂上付近で前輪がスリップしましたがデフロックをしていたので後輪にも力が伝わり登りきりました。 ロックしてなかったら抵抗の少ないタイヤが空転するだけで力が伝わりきりません。 ・レースは馬力で勝てるわけではない レースは,どれも馬力制限があります。 バイクのレーサー(レース用バイク)は,馬力制限よりちょっと下の馬力で売っています。 購入したら数レース,慣らし運転をしてから馬力制限一杯までチューニングします。 慣らし運転の段階でライダーに聞いたところ「馬力があれば勝てる」と答えたそうです。 その話が広まって「レースは,馬力があれば勝てる」となったようです。 実際には,馬力制限があるのでそれ以上の馬力にチューニングできないし,ほぼ全員が馬力制限一杯で戦っているので馬力があれば勝てるわけではありません。 ・何故,F2がないのか? 古い時代のステップアップは「F3→F2→F1」だったのですがある時,F3から突然,F1にステップアップした選手がいてF2の意味がなくなり,F2人気も陰りが見えてきたのでF2の代わりにF3000にしたらしいです。 ・サイドターンは危険!! サイドブレーキをドリフトのきっかけにするサイドターンという走り方がありますがあれは危険です。 理由としては,サイドブレーキがそうゆう走り方に対応してないからです。 サイドブレーキのワイヤーは,あまり太くないので多用すると切れます。 コーナーに突っ込んでいくタイミングで切れる場合もあります。 その場合は,文字通りコーナーに突っ込むことになります。 ドリフトをしたければ「ブレーキングドリフト」を練習しましょう。 ・バックの警報音 高齢者ドライバーには,オートマチック車は重宝されますがシフトレバーのちょっとした間違いでバックしてしまいます。 そこでバックであることを知らせる警報音が付けられました。 バックで急発進の事故をある程度,防げていると思われます。 「オートマでギアをバックに入れて発進してしまう事故があるけどどうしたらいいか?」という質問に対して「トラックの警報音では駄目かな?」と発言したところ,実用化されたものです。 因みに深夜にバックするとうるさくて迷惑になるのでON/OFFスイッチを付けて欲しいです。 ・ユーザー車検は止めた方がいい件 自動車は,車検の度に一部の部品を交換してます。 耐久年数が経過した部品を交換しているので日本の自動車は,故障なしで走っているわけです。 ユーザー車検の場合は,部品を交換しないのでいつ故障するか分かりません。 従ってユーザー車検は,お勧めできないのです。 ・左側通行は刀が当たらないようにするため 昔の日本の道路は,侍が刀を腰に差して歩いていました。 右側通行にすると刀の鞘が当たってしまい喧嘩になることがあったらしいです。 それで当たらないように左側通行を規則にしたという説があります。 分からない人が一定数,存在するので一応,書いておきますが...侍の脇差(刀)は「左の腰」に差して右手で抜きます。 右利きだからと言って右に差していると刀を抜けません。 ・何故,750CCのバイクを「ナナハン」呼ぶのか? 1969年にホンダが「CB750FOUR」を発売して後,国産バイクは「750CC」を最大にしようとメーカー側が自主規制を行った。 一番上のグレードに敬意を込めて「750CC」のバイクを「ナナハン」と呼ぶようになった。 その後,750CC以上のバイクの逆輸入や外国からの圧力があって1990年に自主規制は,撤廃されました。 私達の時代は「RZ350」が発売されて「ナナハンキラー」と呼ばれていました。 排気量については「サンパン」と呼んでいました。 その他,250CCを「ニイハン」と呼び「ナナハン」への敬意は,薄れていきました。 ・機械は何年でも使える件 機械物は,修理できる人と部品が入手可能なら何年でも使えます。 但し,新しい型の方がランニング・コストが安いので営業車などは,新しい方が利益が出る場合もあります。 ・ホイールのオフセット(ホイールインセット) ホイールは,車種によってオフセットが異なるのでそれぞれ専用に造る必要があります。 そのことにより,交換用ホイールの生産販売会社は,利益を出すことが難しくなっていました。 それについて私を訪ねてきた人がいたのですが「オフセットを同じにしたらいい」と提案したのですが理解せずに「オフセットは,それぞれ異なるのでできない」と言い返してきました。 せめて提案を理解できるレベルの人をよこして下さい。 その後,上の人が来て「悪かった」みたいな話になってオフセットを同じにしたらしいです。

・車検は年末を避ける 年末は,車屋も忙しいので車検や納車は,年末を避けた方がいいでしょう。 ちょうど車検の場合は,早めに車検を受けて日付を前にするといいと思います。 ・キーレスキー:キーレスエントリーシステム ( keyless entry system ) 車の鍵穴にキーを挿し込まないでもキーのスイッチでドア鍵の施錠・開錠ができるシステムです。 私が中古が購入した車にも付いていました。 キーを押すとキーのランプが点灯するのですが開閉動作をしませんでした。 ランプが点灯しても電池切れの場合があるらしいです。 電池交換は,車屋にやってもらうと高いらしいです。 キーを開けて電池を交換するだけで治りますが(ダイハツだけかもしれませんが)フタがかなり硬くて大変でした。 強引に開けても壊れることはないようです。 但し,ネジで止まっている場合は,ネジをなめないように注意が必要です。 電池を交換したら動作しました。 13年落ちでもシステム自体は,しっかり動作しました。 約17年落ちでも動作しているという情報があったのであまり壊れるものではないようです。 尚,最新のものは「スマートエントリーシステム ( Smart entry system ) 」と言ってドア鍵以外にエンジンの始動・停止なども可能らしいです。

・しゃべる自働車 真夏の夜に暑くて眠れないので「何か食べ物を買ってこよう」と思って車ででかけてコンビニで買い物をして帰宅したのですが停める時に(オートマの)ギアを入れたままにしてしまってエンジンをかけようとしてもかかりませんでした。 ギアに気が付かないで次の朝にお母さんに「車壊れた」と報告しました(ニュートラルまたはパーキングでないとエンジンはかかりません) その朝にお母さんを病院に連れていくはずだったのですが大慌てでした。 私は,前に日に何か悪い物を食べてお腹壊してダウンでした。 妹の旦那に送ってもらって帰りは,丁度,でかけていた叔父さんに乗せてもらうことになりました。 因みに私は,留守番でした。 現代の自動車は,いろいろしゃべる機能が付いてますがこういう時こそ,マイコンで教えて欲しいと思いました。 しゃべる機能も使いようです。 ・国民車育成要綱案 通商産業省自動車課は,1955年5月18日に国産自動車技術を前提とする「国民車育成要綱案」を発表した。 国民車の条件は「最高時速100km以上」「定員4人」「エンジン排気量350~500cc」「燃費30km/L以上」「販売価格25万円以下」である。 この案が発表されたので自動車メーカーは,競って条件に合う車を開発して市場に送り込み,国民も所得水準が向上した頃で購入する人が増えていって現在に至ります。 ・自動車の耐用年数 自働車は,永久に乗れるものではありません。 全ての物は,長く使っていると壊れたり,調子が悪くなったりします。 自働車もそうなります。 なるべく長く乗れる車の方がお得なわけですが普通の日本車は,15万キロまたは10年しか持ちません。 設計からしてそうなってます。 但し,カローラやスプリンター,サニーなどの一般大衆車は,かなり長く持つように設計されてます。 長く乗りたい場合は,それらを選択すると良いでしょう。 但し,自動車税は,ちょっと高くなります(軽より高い) 軽自動車は,税金が安いのですがあまり長く乗れるものではありません。 軽自動車とスポーツカーは,あまり長く持ちません。 なのであまり収入が高くない人は,高い税金を払って一般大衆車を長く乗るか?安い税金の軽自動車で短いスパンで乗り換えるか?の選択になるでしょう。 いずれにしても諸行無常で永久に使える物は,ありません。

・何者なのか? ~ テッケンさんの伝説 ~ テッケンさんが立ち上げた(当時は,大手メーカーに売却済)カーショップがあるレーシングチームにF1マシンを売った時の話です。 ちょっと細工をしておいたらそれが気に入らなかったらしく,クレームが来たのテッケンさんが自ら現地に赴いてテストして「問題ない」と言い残して帰りました。 その時にタイムを計測したのですがレーシングチームが契約していたドライバーより,速いタイムでした。 仕方がないので「そのまま続行しよう」ということになったらしいのですがレースの予選を終わった時にタイムをチェックしたらテッケンさんが軽く叩き出したタイムは,その時のポールポジションより,数秒,速かったらしいです。 レーシングチームの人は「一体,何者?」と思ったそうです。

・一体,何故? ~ テッケンさんの伝説 ~ ある時,テッケンさんは,フェラーリのF1チームの「テスト・ドライバー」になりました。 「テスト・ドライバー」というのは,レースに出場する本番用のドライバーがマシンに乗る前にテストして問題ない調整して本番用のドライバーに渡すわけですがテッケンさんは,まだ調整されてない状態のマシンでも速いタイムが出せたらしいです。 監督は「タイムが出るならそれでいい」として滅茶苦茶な状態のマシンを渡したら本番用のドライバーが怒って怒鳴り込んで来たのでテッケンさんは「監督がいいと言った」と言いました。 そのタイムは,本番用のドライバーより速いタイムでした。 一体,何故?こんなことになったのか... * その後「そもそも速い人がテスト・ドライバーにしかなれないことがおかしい」ということが発覚してF1のドライバーになれる条件の見直しがされました。 ・プレリュードで大失敗 ~ テッケンさんの伝説:こばなし編 ~ テッケンさんが4輪自動車の運転免許を取った頃の話です。 その当時,売り出された本田のプレリュードですが「購入するといい女がついてくる」という噂がありました。 それを聞きつけたテッケンさんは,プレリュードを購入することにしましたが何故か?いい女がついてきませんでした。 自分なりに考えた結果「もれなくではなく,オプションだったんだ。失敗した。」となりました。 ・電気自動車の問題点 充電スポットが少ない問題は,単に増やせばいいだけなのでなんとかなります。 それよりも「電気自動車の電力は,どうするか?」の方が大きな問題です。 かなりの電力量が必要になります。 ・日差しを遮るガラスの必要性 最近の夏は,日差しが強くて暑いのでこの日差しをなんとかしたいです。 強い日差しがあたると冷房をかけていても気持ち悪くなる場合があります。 以前,日差しが強いとサングラスになる眼鏡がありましたが後席なら可能ですが前席だと曲がる時に横方向が見えなくなるので無理です。 日本の技術で片側のみ見えるサッシがあったかもしれません。 それの応用で片側のみ光が通るガラスがいいかもしれません。 * 吸盤でワンタッチで取り付けられる一方通行のシェードでも可能です。 ・電動キックボード 6キロ以下:歩道も可能。 20キロ以下:免許なし。自転車道など。 20キロ以上:車道。免許必要。 ハンドルの端のランプで識別するらしい。 ・通り名ナビ ある場所に行こうとしたら「通り名」しか知らないでナビで検索しても出てこない場合があるので施設名や店舗名を「通り名で検索できるナビ」が提案されてます。 但し,片方が「通り名」しか分からないでもう一方は,型が古くて「通り名で検索できない」という問題も起きるそうです。 これは,新型の方で検索したら本名と通り名と座標が表示されるように改良すればOKです。 「通り名」については,ナビシステムのメーカーの合同サイトを開設して「通り名」をユーザーに設定してもらってDLすれば実現できます。 スマホしか持ってない場合は「コマンドメール」で座標と本名と通り名を送って着信したらマップを開いて指し示すようにすれば便利です。 但し,これも対応した機種でないと不可です。 スマホは,新しい機種に変更されていくので採用が決まれば年数が経過すれば可能になります。 つまり,現状は,双方がナビとスマホを持っていても出逢えないことがあるという大きな落とし穴があるわけです。 これは,行動経済学などが発展すれば解決する可能性が大きいです。 ・ライトチューニングの薦め ~ おてんば娘仕様 ~  09.27文章追加 09.27文章追加□ カーコンポ ブルートゥースが使えるカーコンポだとスマホやMP3プレイヤーに入れている音楽を聴けます。 また,コンポのパネルは,カッコ良く光るものがいいですね。 スピーカーは,流線形でライトを点けるとメーカー名が光るものがいいです。 □ マフラー マフラーを交換すると馬力が上がります。 馬力は,+10%までなら車検が通ったと思います。 また,渋い音がするものがいいです。 ショップに音のサンプルがあると思うのでそれを聴いて決めるといいと思います。 □ ショックアブソーバー ショックアブソーバーを硬いものに交換すると走りやすくなります。 最近のものは,電子式で硬さを調節できるものが増えてます。 丁度,良い硬さにできると気持ち良く走れますがこの調節は,設計した人のセンスによります。 □ ホイール&タイヤ ホイール&タイヤは,扁平率を上げられます。 扁平率というのは「横から見た時にタイヤの部分がどのくらいあるか?」の程度のことです。 これは,少ない方がシャープな走りになるのですが少な過ぎると路面のギャップを吸収してくれないので衝撃をダイレクトに受けてしまいます。 また,ホイールは,デザインも重要ですね。 因みに値段の高いタイヤは,グリップ力が高いです。 □ ブレーキオイル&ブレーキパッド 長い下り坂でブレーキを多用するとブレーキが利きにくくなってしまいます。 これは,ブレーキオイルが沸騰してエアが出るので利きにくくなるわけです。 ブレーキオイルの沸点が高い「4番」のものに変更するとならなくなります。 但し,寒い地区では,冬に凍ってしまって逆に危険です。 凍らないで沸点も高いブレーキオイルがベストです。 現在は,あるかもしれません。 ブレーキパッドも良く効くものに交換した方がいいでしょう。 □ レカロシート レカロのシートは,ホールド性がかなり良いシートで競技用です。 ホールド性は,良いのですが少し乗り降りしずらくなります。 値段も高いのでかなりおてんばの人向けです。 □ 4点式シートベルト 普通のシートベルトは,3点式と言います。 それに対してもっとホールド性を良くしたものが4点式です。 因みに競技用です。 □ ストラットタワーバー 前後のタイヤの余計な動きを抑制する為のバーでタイヤの付け根に付けます。 締めすぎると滑りやすくなり,緩すぎるとタイヤが暴れてしまって意味ないです。

・稲屋自働車整備工場  09.27追加 09.27追加妹の旦那が自働車整備工場をやっています。 整備してやって下さい。 「おてんば娘」の依頼も受け付けてくれると思います。 → リンク |

| ◇◇◇ FOOTBALL ◇◇◇ |

|---|

|

・サッカーの名前の由来 サッカーの正式名称は「association football」と言います。 サッカーの名前の由来は「soc(仲間)」にcを加え,人を意味する「er」を付けた造語で「soccer」になり,1880年代に使われ始めたようです。 日本では「蹴球(しゅうきゅう)」が使われていたが使用禁止になったらしい。 ・サッカーの戦術 その1:チーム発足 チームを発足させた時に戦術を決めなくてなりませんがキャプテンが勝ってに決めていいものではありません。 選手全員の能力と相談して決めるものです。 つまり,パスを得意とする選手が多いかドリブルを得意とする選手が多いかで決めるわけです。 その2:カウンター 相手軍に攻めさせておくと相手守備陣が攻め手に加わるために上がってきて相手の守備が手薄になります。 その時にボールを奪い一気に前線にボールを送り得点するという作戦です。 通常の攻め方だと相手守備陣の人数が多いので攻めきれない場合があります。 カウンターは,守備が戻り切らない内にシュートするので相手の守りが固い時に有効です。 但し,自軍が攻められている時に得点される危険があるのでしっかり守る必要があります。 この作戦はコミック「シュート」のモデルになっているチームも得意としていた作戦です。 そのチームは,ボールを奪ってから素早いミドルパスで前線まで繋いで得点してました。 この技は「フラッシュ・パス」と呼ばれていました。 味方FW(フォワード)は,チャンスの時にしっかり決められる能力も不可欠になります。

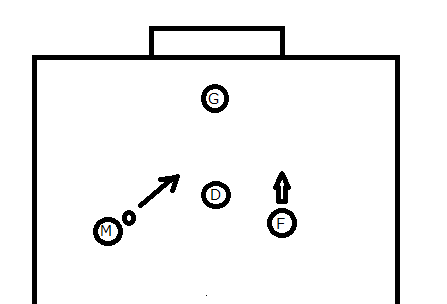

その3:ポゼッション ボールをキープしながら攻め上がる戦術。 その4:オフサイドトラップ まず,オフサイドですが自軍が攻めている時に相手軍GK(ゴールキーパー)と自軍FW(フォワード)の間に相手軍DF(ディフェンダー)が1人以上いないといけないというルールのことです。 つまり,自軍が攻められている時に1人がゴール前に残って自軍守備陣がボールを奪ったらその人にロングパスを送って得点するようなプレイが反則になります。 厳密には,自軍FWにパスを出した瞬間に相手軍DFが1人以上いないと違反(ファール)です。  【 パスを出した瞬間にGKとFWの間に誰もいないのでファール 】 パスを相手軍DFより前に出してその直後に自軍FWが後ろから駈け込んでシュートを打つみたいなプレイはOKです。  【 パスを出した瞬間にGKとFWの間にDFがいるのでセーフ 】 この時,自軍FWは,オフサイドにならないように相手軍DFの位置を常に確認しながら何処にパスが出されるか注意してないとならないわけです。 オフサイド・トラップは,わざとFWをオフサイドに陥れる罠のことです。 FWは,DFの位置とボールの両方に注意してますがボールに注意がいった時にDFが移動してわざとオフサイドに陥れるという守備のテクニックです。 DFがいなくなってしまうのでDFより前でパスを受けることになりファールになります。 これがオフサイドトラップです。 ファールになるとボールは,守備側になって攻撃側の攻撃が完全に終了してしまいます。 これ以外にもGKがボールをキャッチした時とDFが大きく蹴り返した時は攻撃が終わります。 それ以外では,攻撃時間が長く続くことになるので得点される危険が大きくなります。 但し,オフサイドトラップは,審判が良く見てないとファールにしてもらえないでGKとFWが一対一になる危険もあるのでちょっとした博打的要素もあります。 オフサイドトラップが決まれば有利になることは,間違いないですけどね。 その5:ソフトオフェンス サッカーの攻め上がるルートは,中央とサイドの3通りあります。 中央は,トップ下とボランチの選手がいますがトップ下の選手は守備意識があまりないので中央の守備は実質1人になります。 但し,トップ下の選手に守備の意識がある場合は,チームでも1~2位を争うくらいの強者なので厄介です。 その場合は,サイドから攻めることにします。 サイドの選手は,前の選手がウィングまたはサイドハーフになります。 ウィングの選手の場合は,守備意識が弱いので攻めやすいです。 サイドハーフでもチームの一番手というわけではないので攻められると思います。 自分のチームは「中央から」とか「サイドから」と決めないでトップ下の選手の対応をみながらルートを決める攻め方を「ソフト・オフェンス」というらしいです。 その6:チルドレンサッカー サイドから攻めた時に相手側の前の選手がサイドハーフで守備意識がある場合の話ですが相手側の守備陣は,サイドハーフとサイドバックの2人になるので攻め側も同様に2人で攻めますがこの時に浅い位置ではボランチに,敵陣深く攻め込んだらトップ下の選手に手伝ってもらう方法が考えられます。 但し,相手側のボランチが加わってくる可能性もあります。 その時は,浅い位置でも深い位置でもトップ下とボランチに手伝ってもらうと人数的に有利になります。 さすがに守備側のトップ下の選手が本格的に守備に加わることはないと考えます。 この戦法は,小学生のサッカーのようにボールのある所に選手が集まってくるので「チルドレン・サッカー」というらしいです。 ・サッカーのテクニック その1:ピンポイントクロス ピンポイントクロスというのは,サイド攻撃の時にクロスボールを上げますがFWの打点に正確にクロスを上げるテクニックのことです。 人がいない場所や打てない場所に上げてもシュートできません。 その2:スペースインベーダー 相手の選手と選手の間のスペースを意識してプレイするテクニック。

DFからちょっと下がった位置で待機します。 図の位置は,ちょっとしたスペースがあって味方からのパスが通りやすくなります。 パスをもらったら「X」の位置に移動してシュートを打つのが基本になります。 * ゴールに背を向けてパスを受けて反転してシュートする。 その3:方向転換シュート(ノールック・ショット) シュートの前に少しボールを浮かせて廻し蹴りに近いフォームで打ちますがその時に足首を曲げたり,真っすぐにすることによりコースを変えます。 コースは,基本的に2つでキーパーの動きや体重のかけ方により打ち分けます。 また,目線と反対方向に打つと効果的です。 その4:キラーパス 中田英寿さんが現役だった頃に発明したスルーパスのことです。 3人のディフェンダーに囲まれた状態で最終ラインの様子を伺いながらロングキープしてフォワードに付いているバックスが離れた瞬間にスルーパスを出すスーパーテクニックです。 その当時,世界最強チームの中の5人の選手がマスターしていた最高難度の技の一つです。 その5:アクセルシュート ドライブをかけて低めにバウンドするように打つシュート。 回転をかけているのでバウンドした時に加速する。 途中でスピードが変わるのでキーパーがとりずらい。

・サッカーの練習法 その1:とにかく走る とにかく走った人の勝ちです。 走り方は,スピードとスタミナが付くように走ることです。 サッカーというスポーツは,スピードのある人には適いません。 また,スタミナが切れるとプレイできません。 試合時間は,長いですが最後までトップスピードで走れた人の勝ちというスポーツです。 そうプレイができるように練習しましょう。 その当時,最強クラスのテクニックを有していたドイツ代表チーム(大迫選手のようなトラップが可能なチーム)がスピードが段違いのチームと試合をしたことがあるのですが全く歯が立たなかった事があります。 まずスピードを生かして楽々パスカットされるし,1対1になった時にボールをキープできないし,攻め上がるスピードも速いので追い付けないので圧倒されて負けました。

その2:リフティング リフティングは,基礎になります。 まず初めは,全く同じ箇所,同じ高さにボールが上がるように練習しましょう。 安定して出来るようになったら当てる場所を決めておいて練習しましょう。 右足の甲→左足もも→胸→左足の甲→頭など予め順番を決めておいてその通りに出来るように練習しましょう。 プロの選手が凄いリフティングをやっている事がありますがまず,基礎を固める事が重要です。

その3:攻防を体に染み込ませる  09.27文章追加 09.27文章追加通常,攻撃側と守備側に分かれて攻防の練習をして失敗したら考えますがそれだけでなく実際にリプレイしてみるといいかもしれません。 例えば守備を失敗したら同じパターンの攻撃をやってもらい何が正解だったかを考えてそのプレイを出来るまで繰り返して考えたプレイが体に染み込むまで練習する。 それを繰り返してやっていけばいろいろな正解パターンが体に染み込むことになるのでレベルアップになる。 また,それが基礎になり,応用も出来るようになっていくことが考えられる。

その4:攻防を再生して練習する ある人が考えた練習方法ですが試合の惜しいシーンを後で練習でやってみるという練習方法があります。 相手の選手の動きも同じにしてどうゆう動きが正しかったかが分かるまで繰り返し練習して答えを見つけるらしいです。 その5:ディフェンダーのパス能力は守備力に加算される! ディフェンダーのパス能力は,守備力に加算されます。 ボールを奪取してから前線にフィードするわけですがパスが下手で失敗すると再度,相手側の攻撃のターンになってしまいます。 それを何回も繰り返すと守備陣が疲れてしまい,失敗して得点されることが考えられます。 パスが上手ければ自分側の攻撃ターンになり,相手側の攻撃は終了するので相手側の得点チャンスが減ることになります。 つまり,ディフェンダーのパス能力は,守備力につながるわけです。

【 高度な攻防戦 】 後ろからパスで繋ぐ戦術とやっていると相手が前寄りにプレスをかけてきます。 そうなると相手の守備陣が手薄になるので攻めやすくなります。 つまり,ディフェンダーからパスの戦術をとって「誘っている」というわけです。 その6:目隠しパスと目隠しドリブルをマスターする ~ 目隠しジーコ ~ 目隠しでパスやドリブルができると足元を見ないでプレイできるので視野が広がります。 視野が広いとパスやドリブルが成功しやすくなります。 パスを出す人と脇を走ってパスを貰う人で練習しましょう。 パスを出す人の方に目隠ししてパスを出して貰いましょう。 番外編:ストライカーの練習 その1:CBとGKの間にクロスを出してもらって打つ練習。 その2:敵に背中を見せてボールを受けて振り向きざまにシュートを打つ練習。 その3:1対1になった時に確実に決める練習。 ・サッカーの試合 その1:前半に状況分析する 前半に状況分析して後半に修正する。 その2:ゲームプランを提案する 相手チームを予め分析してゲームプランを提案すると有利に進められる(これができる人をゲームメーカーという) その3:ジャッジに慣れる 各試合のジャッジの程度などは,その日のミーティングで決まります。 選手は,ジャッジの程度にいち早く慣れてゲームをプレイする必要性があります。 その4:変わった攻撃パターンを使う サッカーは,見たことのない攻撃パターンには弱いもので対応不可能です。 考えてきたフォーメーションなどを練習しておいて試合で実践すると効果的です。 十分に練習しておいて一発で決められるようにしておくと大事な試合に勝てるかもしれません。 その5:複数の攻撃パターンを使えるようにしておく 複数の攻撃パターンを使えるようにしておくと相手ディフェンダーは対応に困ります。 これも効果的だと思われます。 その6:負けた時の気持ちの整理 試合に負けた時の気持ちの整理も大切です。 自分の能力に疑問を持ち辞めてしまう人もいるかもしれません。 気持ちをどう処理するか?は真剣に考えなくてはチームがバラバラになります。 人数が少ない場合は,人数不足で試合にならなくなる事もあります。

サッカーの用語 その1:・トップ下 フォワードとバックスの間に位置するのがミッド・フィールダーですがその中でも前の方でストライカーのすぐ後ろに位置する選手のことです。 主にフォワードの選手にラスト・パスを出す役割を担う選手のことです。 その他,前に出て行ってシュートを打つこともあります。 攻撃に参加することを前提にしている選手なので「攻撃的ミッド・フィールダー」や「オフェンシブ・ハーフ」とも呼ばれています。 その2:ファンタジスタ フォワードの選手で特にイケてる選手を称賛する言い方。 その3:キャップ 代表選手として試合に出場した回数を「キャップ」と言いますがこれは,イングランドで代表選手として試合に出場した選手に「キャップ=帽子」が渡されたことが由来になります。 その4:VAR(Video Assistant Referee) サッカーの試合のビデオ判定を担当する審判員のこと。またはVARシステムのこと。 ・3バックの守備 3バックは,サイドの守備専門の選手がいないのでサイド攻撃に弱いです。 このシステムの場合は,選手の担当範囲を変更する必要があります, 例えば(Wボランチの場合) サイドハーフが下がって対応する(一人目) センターバックの一人がサイドに流れて対応する(二人目) 逆サイドは,Wボランチの一人が対応する。 となります。 こうすると対応可能ですがサイド攻撃に弱いことは,言うまでもありません。 ・オウンゴール 守備の失敗で間違えて自分のゴールにボールを入れてしまうミスのことです。 後進国の場合は,射殺されてしまうこともあります。 練習試合ですが自分も若い頃にサッカーをやっていて一度,やらかした事があります。 バックスをやっていたのですがその後,頑張って守備しました。 フォワードの選手が得点を獲ってくれたこともあって試合は勝ちました。 頭の良い人は「その後,頑張っていたから~」って言ってくれましたがそうでない人は「後進国では射殺されるから~」とか言ってました。 どうしろって言うんでしょうかね。 厳しく叱責することは「上手くなって欲しいから」という考え方がありますが頭の良い人が言ったわけではないので参考にしない方が良いでしょう。 気にしない人はいないので気を遣うべき場面です。 こうゆう場面で気を使ってくれないと長くプレイする事は不可能になります。 こうして頭の良くない人が在籍しているチームは,バラバラになっていくわけです。 そうゆう場面での言葉一つでチームが成り立つか崩壊するかの分かれ道になる場合もあります。 話によると中学の頃に部活でサッカーをやっていたらしいですが中学の部活は,ほとんど強制でよほど嫌な事がない限り辞めないのでそうゆう場面の対処ができない人が多いようです。 チーム存続を考える事がないのでチームの運営能力が皆無と言えるでしょう。 この場合の対処については,高校生以上のチームが機能するための課題のようです。 また,同様に気を使わないで嫌な思いをさせ辞めていった人の中に覚醒して優秀な選手になった人がいたかもしれない事を考えると大いなる損失である。 どんなに本人が優秀であっても他の人を辞めさせるような人は,上のチームではやって行けないでしょう。 覚醒するかもしれない人がいるかもしれませんからね。 人数の少ないチームでも同じで微力でも戦力であり人数がいないと試合自体ができなくなる事を理解するべきかもしれません。 更に 後日「前の方から後ろにボールを追いかけると入ってしまう事がある」と発言したら「何故?それが分かっていてやってしまったか?」と聞かれました。 あきれたので相手にしない事にしました。 その後,きつねの施術がされたようで反省して「下につくから」と言ってきましたが使えない人に下につかれても困ります。 その前に一言,謝って欲しいものです。 相当,反省した結果かもしれませんが下につかれると面倒みなくてはならないのでこっちの負担が増えます。 迷惑になった分の謝罪をして清算して欲しかったです。 ・システムの改善案 システムというのは,守備専門のバックスが何人で守備兼攻撃のミッドフィルダーが何人で攻撃専門のフォワードが何人か?を後ろから数えられます。 例えば守備が4人で守備兼攻撃が4人で攻撃が2人なら4-4-2と言われます。 小学生の頃にサッカーをやっていたのですがその頃は,2-3-5でバックスが2人でした。 自分は,バックスの2人の内の1人をやっていたのですがフォワードが5人で5対2になっていました。 それについてチームのみんなに「5対2では,守り切れない」と発言したところ「文句を言わずに守っていろ!」とだけ言われました。 計算上,守り切れないわけですがそれについてだたの文句と判断されて逆に数人に攻められました。 原因の1つとしては,仲が悪かった事があげられます。 但し,その中の1人は,他のプレイに関してもボケていたのでただのボケなんだと思います。 2つ目としては,正しい意見を言うはずがないという既成概念です。 下のクラスなので正しい意見を言うはずがないと思っていたようです。 ちなみにその数年後に他チームで同じような事を言った人がいたらしくシステムを4-4-2に改良して大活躍したようです。 もし,意見が通っていたら自分達が活躍していた可能性もあります。 それを考えると残念でなりません。 また,このような状態のチームは,大成しないという例になります。 国の代表などの上のチームでは,すぐに理解して修正してくることでしょう。 それが強さにつながっていると考えられます。 その当時の小学校のチームは,運動神経の良い人を集めていたようですが頭が良くて理解力の高い人の方が強くなる可能性もあります。

・ナイスプレイを理解するべき 小学生の頃にある学校と対戦した時の話ですが「キーパーは手が使える」と思ってバックパスをしたら「自分のゴールにシュートするな!」って言われました。 対戦相手にも馬鹿にされて「そっち側にシュートすればいいんだよ」って言われました。 理解していたのは,ほんのひと握りの人だけでした。 その当時は,キーパーへのバックパスというプレイはなかったので仕方なかったのかもしれません。 その後,バックパスの情報は,監督から監督に渡ってキーパーのキャッチ優先の技になり,それを意識したプレイをした選手が日本代表に選ばれるまでになったようです。 攻撃側に長い時間,ゴール付近でボールを持たせるとそれだけ得点される可能性が高くなります。 逆にキーパーがキャッチするとそこで相手の攻撃が一旦,完全に終わるので安全なのです。

話は戻りますが誰かが話をして魔法で「凄腕のバックスと入れ替わって」ちょっとプレイさせてもらいました。 ゴール前にボールが来たので奪ってサイドハーフ付近にクリアしたのですがそれでも文句を言われました。 サイドハーフの人は「こっちに蹴るな!」って文句を言ってきたので次は,外に出ない程度でサイドハーフに届くように蹴ったところ,中央の選手が「こっちによこせ!」って言ってきました。 ちなみにサッカーは,バックスからサイドに展開するのは常識的なプレイです。 結局,ほとんどの人がサッカーのことを何も知らなったのだと思います。 知らない割りには,文句だけ言うという... ちなみに上の方の使える人達のサッカーは,良いプレイに対して「ナイスプレイ」と声をかけるようです。 ・ボールを持ち過ぎない説 オフェンシブ・ハーフが流行っていた頃に「ボールを持ち過ぎない方がいい」という説が流れていましたがある人がドリブル・シュートして得点したら「持ち過ぎ」と批判されていました。 基本的にドリブラーは,長く持って持ち込むというプレイをするものですよね。 批判していた人がボケていたという話ですが代表選手の中にも結構,そう考えている人がいたらしいです。 ズレた考えを持っていると良いプレイにはつながらないですよね。 因みにドリブル・シュートの人が大活躍して3点くらい得点して楽勝だった試合でも「持ち過ぎ」と批判していたらしいです。 ド素人でも分かるような事をプロ選手が間違ていたのでお話になりませんでした。 スポーツ選手も頭が良い人の方がいいと考えられます。

あるチームでも使えない人から同じ話がでていましたがチーム内のリーダー格の判断では「キープ力の強化」だったらしいです。 キープ力を強化するとパサーも持ち込んでから落ち着いて最良のパスコースを探せるし,ドリブラーの突破力も鍛えられて適切です。 但し,前線での判断力は,素早い方が相手ディフェンダーも対応が難しくなるでしょう。 ・変なフリーキック  09.27文章追加 09.27文章追加小学生の頃,サッカーをやっていたのですが全員が(順番に)ゴールに向かってシュートを打つ練習がありました。 初めの頃,蹴り方を知らなくて適当にやっていたらキーパーが変なことを言っていました。 私の蹴り方が変だったらしくボールが変化するのだそうです。 その当時のキャプテンに正しい蹴り方を教えてもらったのですがその変な蹴り方は後にあるチームのキャプテンに届いて「変化するフリーキック」になりました。 更にある選手に届いてワールドカップで決めてくれました。 「日本人にはフリーキックは無理だ!」と言われてきましたが全て吹っ飛びました。 但し,私の蹴り方だった事を知ったのは,それからしばらく後のことになりましたとさ。

・FIFAってなあに? ある日,私の家にFIFAの者だと名乗る人が訪ねてきました。 私に用事があるようでした。 話はサッカーのことでまず「日本にチームはどのくらいあるか?」という質問でした。 私は,高校野球が好きだったのでそれと同じくらいあるはずだと思ってこう答えました。 「高校で約4000チーム,中学校で少なく見積もってその半分,小学校で同じくらい,だと思うと。」 FIFAさんは「素晴らしい」と感動してました。 そして「日本でワールドカップを開催したい」と言いました。 私は「プロのチームもない国に~」と思って言ってみましたがやる気十分でした。 その後,もう一人の人を訪問したら似たような事を言われたようです。 ただFIFAさんは,やる気十分だったので最終的に「盛り上げてから~」と答えたようです。 その人は,その後,日本のプロサッカーリーグを立ち上げたました(または働きかけた)。 その後,日本代表チームは,ワールドカップ初出場を決めました。 そしてFIFAさんに一本の国際電話がかかってきたのである。

・代表チームはルールではない 各国(または地域)で代表選手を選抜して代表チームを作ってワールドカップやその予選などを戦いますが出場する選手は,必ずしも代表に選ばれた選手である必要はありません。 代表チームというのは,各国がそれぞれの選手が実力を発揮してもらう為に結成するチームであり,それはルールではありません。 例えば,普段,別チームで活躍している選手を急に集めてもそれぞれがどんなプレイをするか?良く理解してない状態なので合わせらないという問題が起きます。 それを回避する為に代表チームを結成して一緒に練習させて連携を確認して本番に挑むわけです。 それなら「いつも練習しているクラブチームの選手をそっくり代表チームにすれば解決する」という考え方もありますがそれは,いくつかの問題が発生します。 一つは,負けた時に「本当に最強の選手を集めた最強の布陣だったか?」と疑われます。 「複数のチームのリーダー格を集めた方が強いチームになったはず」とされてそのクラブチームは,批判の対象になります。 二つ目は,他のクラブチームのサポーターが納得しないという問題が起きます。 「自分が応援しているクラブチームの柱の選手は,弱くて使えないのか?」という不満が爆発します。 いろいろと問題が起きるので代表チームにした方がいいわけです。 但し,代表チーム以外の選手が突然,国際マッチやワールドカップ(予選含む)などに出場してもルール違反というわけではありません。

・何故,テッケンさんは削られなかったか? テッケンさんは,サッカー選手として優秀だったが「何故,削られなかったか?」ということですがドッグファイトも一流で怖かったからだと思います。 テッケンさんのチームメイトが汚いプレイでファールをとられたことがあるのですがキレたようでかなり酷い逆襲にあって引退に追い込まれた選手がいました。 また,削るという行為は「フェアでない」とインタビューで答えていたのでやりにくくなったのかもしれません。 また,出来たとしても避けられるので意味のない行為でした。 ・八咫烏とは何か? 「八咫烏」とは,日本代表のユニフォームに付いている三本足のカラスのことで日本の神話に出てくる天照大神または神武天皇を道案内した神の使いのことです。 日本代表も導いてもらいたいのでこのカラスを代表のマークにしているわけです。 ・ワールドカップの前哨戦でボロ負けの理由 ワールドカップでは,本番の数日前に前哨戦をやりますが日本代表はだいたいボロ負けです。 その理由は「戦力を分析されないため」だと思われます。 前哨戦で本気を出すと実力が分析されて対応されてしまい,本番で不利になります。 従って前哨戦では「弱いフリ」をしているわけです。 ・パスのテイスト 選手によってパスのテイスト(味)が異なります。 チームに美味しい系のパスを出す人がいる場合は,練習の時に積極的に使うようにしましょう。 パスのテイストは,ストライカーを成長させます。 いい味出している選手の使い方ですが初めの頃は,練習の時だけで次第に試合に出すようにして成功したチームもあったそうです。 ・ストライカーの器 ストライカーの器は,絶好球を打たない回数で分かります。 かの有名なペレ選手は,3回という説があります。 古い時代の日本のトップチームは,3回と4回のストライカーが在籍していたという説があります。 つまり「ペレが二人いたチーム」ということになります。 ・サッカーは足し算 サッカーは,11人でやるものですが全員の能力を足し算して上回った方の勝ちになります。 実際に超強い選手を1人投入しただけでいつも負けているチームに勝利したことがあります。 人にはそれぞれ考え方があるので厳しい練習を「やれよ!」と言っただけではやりません。 まず,自分で厳しい練習をして試合で大活躍をして背中を見せる方法が考えられます。 また,言い方にもよるかもしれません。 一流の選手が一流のチームを造れるのは,このあたりが上手いからかもしれません。 多くの一流選手は,小中学校のチームで自分だけイケていたという経験がありますが「やれよ!」を自分に言い聞かせて自己啓発して登りつめたらしい。 ・上のチームのコンバート案は受け入れるべき 上のチームに上がると良くコンバートを提案される場合がありますが受け入れるべきです。 それぞれ選手には,ポジション適正があってどのポジションで能力を発揮するのか予め(生まれながら)決まっています。 下のチームでは,監督や指導者のレベルが低いので本当の適切なポジションが分からないでいい加減に割り当てている場合があります。 上のチームに上がると指導者のレベルも高いので適切なポジションが分かるので提案されたら受け入れる方向で考えるべきです。 ・ムードメーカーがいないとチームが崩壊する ムードメーカーというのは,チームの雰囲気が悪くなる事を嫌がります。 雰囲気を悪くするのは「目先の勝ち負けが全て」と考える固い考えからと言えます。 これをムードメーカーは嫌がります。 また,この人は「負けてもいいから続ける事」を暗に教えてくれるタイプです。 長い間,続けるとそれだけ経験を積むことになるのでかなり成長する人も出てきます。 このタイプには,クラスがあるようで低くかったり,相手が馬鹿だと「教える事」ができない事もあります。 ・作戦を考えるタイプの人がいる件 4人に1人くらいの割合で作戦を考えるタイプの人がいます。 このタイプの人もクラスがあり,多くの作戦を立案する人と少し立案する人がいます。 仮に一個としてもチームに2~3人存在するはずなので集めると2~3個の自チームのオリジナルが出来ます。 一度,良く話合う必要があります。 ・ポジションが自由の選手がいる それぞれ選手には,ポジション適正がありますがたまにない選手もいます。 一部の地域では,あまり歓迎されてないらしいですが実際にはこのタイプの選手は貴重です。 チームは,いろいろなポジションの選手が必要になりますがどうしても欠員がでる場合があります。 その時にポジションが自由の選手が1人いると穴を埋められます。

・夢ノート まず初めに一冊のノートを購入してそこに気が付いた事や試合の反省点,考えた事などを書いておきましょう。 特に気が付いた事ですが時間が経つと忘れてしまいます。 そうなると練習しても足踏み状態であまり前に進みません。 逆に書き留めておくとしっかり蓄積していくので確実にレベルアップできます。 ・アシックスのシューズ アシックスのシューズは,あまり良くないという噂がありますが技術力が低いわけではありません。 選手の中には「あまり良いシューズでなくていい」と考える人が一定数,存在するのですが「それが商売になる」と考えたらしいです。 つまり,わざとグレードが低目なシューズを造っているのです。 個人的な意見ですがアシックスも「造る気になれば出来るのではないか?」と考えてます。 ・フーリガン  09.27文章追加 09.27文章追加サッカーのサポーターで自分が応援しているチームが負けると暴れる人達のことです。 暴れるだけならいいのですが死人が出る場合もあるので無視できません。 つまり(例えば)中田英寿選手がシュートを決めると相手チームのファンが数人,死ぬことがあるという事です。 そうなると優秀な選手が辞めてしまう事があるのでワールドカップでは「勝ちそうな国」を勝たせる事になってます。 更に選手が本気でプレイできない状況も可哀想なのでサッカーが盛んでない国で報道陣を排除して裏大会が開催されてました。 尚,現在は不明です。

・サポーターで将来の強さが決まる件 サポーターの応援のやり方次第で将来のチームの強さが決まります。 (最近は良くなったようですが)スタジアムの雰囲気が悪かった時期があります。 そうなると安心して見学できないので子供を連れてくる人が皆無になります。 子供達がサッカーに対して鮮烈なイメージを持てない状態になります。 イメージを持っている子供と持ってない子供では差が出るのではないでしょうか? つまり,スタジアムのサポーターの雰囲気が悪いと将来性がないと言えるでしょう。 良い雰囲気で応援して子供達も安心して見学できる状態にして欲しいものですね。 ・人事を尽くして天命に聴(まか)す 通常,夢を実現するには「目標を設定してそれを実現するためにどうしたらいいかを考えて実行する」と言われていますが「人事を尽くして天命に聴(まか)す」という方針が上です。 考えられる全てのことを徹底的に練習してチャンスを待つという方針が大成功の秘訣になります。 ・マスコミ嫌いのテッケンさん 大活躍した後にマスコミが話を聞きますがテッケンさんは,逃げるように控室に帰ってしまうのでコメントを取れずに掲載できなかったそうです。 ・全てはモチベーション ある時,テッケンさんが下の方の国の代表チームを視察に行きました。 あまりやる気がなさそうなので「重要なコツ」を教えたのですがあまり練習してくれなかったそうです。 つまり「全てはモチベーション」ということです。 ・プロになるためには? ~ めざせ!A契約 ~ 現在,J1リーグは,18チームでA契約が1チーム25人までという人数制限があります。 A契約というのは,年俸無制限の選手枠です。 J1リーグA契約のプロサッカー選手の人数は,450人になります。 19歳から35歳まで在籍するという計算をすると1学年当たり約28人になります。 全国大会で優勝と準優勝のスタメン全員と3位のスタメンの約半数という計算になります。 それぞれのチームの立役者を各2名で計算すると14チームになるのでベスト8からベスト16の上の方になります。 ベスト16以内で目立った活躍をした人という事になるでしょう。 但し,初めの3年は,C契約になります。 C契約は,年俸が480万円以内になります。 A契約は,下記のいずれかの条件を満たしてないとなれません。 J1の試合 : 450分出場( 5試合フル出場相当) J2の試合 : 900分出場(10試合フル出場相当) J3の試合 :1350分出場(15試合フル出場相当) JFLの試合:1350分出場(15試合フル出場相当) これをクリアした場合は,A契約の権利を得ることができます。 但し,A契約からもれた人は,B契約になります。 B契約は,年俸が480万円以内になります。 また,試合出場の機会も極端に少なくなります。 ・FIFAワールドカップの組分け FIFAワールドカップの本選は,グループリーグとトーナメントに分かれています。 グループ分けである程度,成績が決まってしまいますが「そのグループ分けは,どうやっているか?」ですがFIFAランキングによります。 「ポット」という分け方があって上から12チーム毎に「ポット1~4」に分かれていてそれぞれ1チームがグループに入ります。 ポット1: 1位~12位まで ポット2:13位~24位まで ポット3:25位~36位まで ポット4:37位~48位まで 例えば「グループA」は, ポット1のチーム一つ ポット2のチーム一つ ポット3のチーム一つ ポット4のチーム一つ で構成されます。 日本は,今までポット3~4での出場だったので必ず上のポット1とポット2のチームがあってなかなか勝ち上がれなかったわけです。 ランキングに関係する試合を頑張ってポット1(ランキング12位以内)になるとグループリーグで強いチームと当たらないのでトーナメントまで勝ち上がれる可能性が高くなります。 リーグ戦を1位突破するとトーナメントも1回戦は,他グループの2位と当たるので比較的楽にベスト8まで勝ち上がれます。 つまり,普段のランキング戦からワールドカップは,始まっているわけです。 * 日本代表チームは,ポット3~4での出場でベスト8まで勝ち上がったことがありますが選手達がかなり頑張ったということです。 トーナメントの2回戦(ベスト4をかけた戦い)は,強いチームと戦うことになりますが「隠し玉を投入してはどうか?」といった感じです。 また,上のポットになると少し楽な戦いになるのでそれまで主力を温存してプレイを見せないでおいていきなり2回戦で投入することも可能になります。 もしかしたら良い結果が出る可能性もあります。 そうなるとベスト4が本格的に見えてくるわけです。 更に選手層を厚くしておいて戦うことも必要です。 リザーブの選手まで実戦で使えるレベルまで鍛え上げておくと有利に戦えます。 それぞれ全く異なるタイプの選手で特徴的なプレイを見せてくれる選手がベストです。 一つの特徴的なプレイがあればいいと思いますがそのレベルから更に鍛えて3つくらいの良いプレイを可能にして一番得意なプレイにも磨きをかける必要があります。 みんなの努力は,いつかきっと... ・アマチュアのための基礎練習 【レッスン1】ミドルシュートの練習 あらゆる個所から枠に打てるように練習しましょう。 ミドルシュートの感じが掴めてきたら【レッスン2】です。 【レッスン2】中盤から前線へのパスの練習 中盤でのパス回しと中盤から前線へのパスの練習をしましょう。 サイド攻撃と中央突破のバランスを取りましょう。 【レッスン3】クロスから2次攻撃(ミドルシュート)の練習 ボールをクロスを上げる位置に置いてフォワードの位置を確認して正確にクロスを上げます。 クリアされたらミドルシュートを狙いましょう。 【レッスン4】壁パスからサイドを崩す練習 サイドバックとウイングまたはオフェンシブハーフが壁パスで持ち込んで(オーソドックスなパターンで)サイドを崩してクロスを上げます。 クロスを上げる時のポイントは「上げる前にフォワード位置を確認すること」です。 【レッスン5】カウンター攻撃の練習 攻めさせておいて耐えてからのカウンター攻撃の練習をしましょう。 【レッスン6】モモ上げ練習(走る距離が制限されている場合) 走る距離が制限されている場合は,全力でモモ上げ練習をしましょう。 1分⇒3分⇒5分⇒10分と伸ばしていきます。 【レッスン7】夢ノート 「夢ノート」は,点数にからむ攻め方やサイドの崩し方を考えて書きましょう。 また,卒業する時に後輩に引継ぎましょう。 ・代表チームの足跡 【ドーハの悲劇】 1993年10月28日 カタールのドーハのアルアリスタジアムで行われた日本代表対イラク代表の試合のこと。 1994年のアメリカワールドカップのアジア地区最終予選の最終節の試合で試合終了間際のロスタイムにイラク代表に同点ゴールを許して予選敗退し本戦初出場を逃した。 【マイアミの奇跡】 1996年アトランタオリンピックの男子サッカーグループリーグD組第1戦で日本代表がブラジル代表に1対0で勝利した試合のこと。 【ジョホールバルの歓喜】 1997年11月16日 マレーシアのジョホールバルで行われた日本代表対イラン代表の試合のこと。 1998年のフランスワールドカップのアジア最終予選のアジア第三代表決定戦で日本代表は,勝利を収め本戦初出場を決めた。 【サランスクの奇跡】 2018年6月19日 FIFAワールドカップロシア大会のグループリーグで日本代表がコロンビア代表に2対1で勝利した試合のこと。 アジア勢がワールドカップで南米のチームに勝ったのは,初めてのことになる。 【ロストフの14秒】 2018年7月02日 FIFAワールドカップロシア大会決勝トーナメント1回戦のVSベルギー戦で日本側CKが相手GKにキャッチされてから14秒で得点され,2-3で敗退した試合のこと。 【ドーハの奇跡】 2022年11月23日 FIFAワールドカップ・カタール大会のドイツ代表戦に2対1で逆転勝利した試合のこと。 ・一生面倒を見てくれないと安心できない プロスポーツチームが出てくるドラマである理由から選手を首にするのですがポンポン首になったら集中して練習できないので本番で良いプレイができません。 また,経営陣は,選手を一生お世話してやるくらいの意気込みがないと安心してプレイに集中できません。 これは,プロスポーツ以外でも同じ事が言えると思います。 ・リンク集 □ サッカーの基礎知識 □ 「サッカー王国ブラジル流正しいマリーシア」に学ぶ、本当のマリーシアとは □ Jリーグの選手契約条件 □ 「彼がメッシに見えた」 18歳久保建英、対戦国チリ人記者が“超絶プレーの瞬間”に衝撃 □ 久保建英がバルサを選ばなかった理由。 世界一の育成組織がグラグラだ □ 「美しい瞬間を共有」 号泣なでしこ、オランダ選手の心温まるスポーツマンシップに賛辞 □ 【サッカーコラム6月編】18歳の小野伸二と久保建英と~フランスW杯の記憶 □ 「欧州レベルのフィジカルではないが…」久保建英の「強み」と「弱み」をスペイン・メディアが徹底分析! □ 久保建英がレアル移籍壮行セレモニーでのブーイングに“神対応“できた理由 □ 「これが世界か」イニエスタの鮮烈ミドルに、対面した“J屈指の潰し屋”米本拓司も驚愕 □ ハンドの解釈が変更、PK戦で退場、監督にも警告? Jリーグは8月から適用。ルールの変更点を解説 □ 久保建英のトップチーム昇格の可能性は? スペイン紙マドリー番記者は「現実的な目標は21年夏に」 □ 18歳久保建英、レアル遠征メンバー30人入りに現地メディア驚嘆「期待のクボがいる」 □ 「どこまで成長するか予測がつかない」久保建英のポテンシャルを現地コメンテーターが大絶賛!最も評価したポイントは… □ レアル久保の起用法を現地メディア展望 「“絵”が描けている」と適性指摘のポジションは? □ 久保建英が歴史作った 4大リーグ日本人最年少出場 □ イニエスタがサインを求める日本人ファンに言及「いつも言っているのに…」 □ サッカーのドリブルフェイント特集!絶対覚えておきたい6つの技とは? □ サッカーのステップオーバーとは?効果的なフェイントにする3つの要素 □ ステップオーバ―の2つのコツ!日本と海外の違いとは? □ マジョルカ久保建英が衝撃の再開後初ゴール!欧州で評価急上昇中の”和製メッシ”の来季はどうなる? □ 「メッシとの差は“5センチ”だ」の意味は? 元イタリア代表デ・ロッシが語った“異才”と第2の人生【現地発】 |

| ◇◇◇ 高校野球監督講座 ◇◇◇ |

|---|

|

・はじめに 高校野球最強監督の「ベンチワーク」などについて掲載します。 まず初めに「何故,勝ちたいか?」を文章にしてみましょう。 そしてその理由を自分なりに分析してみましょう。 話は,それからです。 「何が言いたいか?」と言うと「教育者としてそれでいいか?」ということです。 ・監督タイプとは? 「監督タイプ」というのは,コツが良く分かる人のことです。 但し,始めた頃は,何も分かりません。 ある程度,慣れてくると良い練習方法やコツなどが分かるようになります。 この時,分からない程,強い選手または監督になれます。 高校野球で一番,強い監督は,全く分からなかったらしいです。 野球教本を読んでも「投手」と「守備」と「打撃」の関係が分からなかったらしいです。 また,サッカーで一番,凄かった人は,しばらく分からなかったらしいです。 高校野球では,このタイプは1チームにつき,一人までと決まっています。 ・情報通になろう! ~ メディア班 ~ まず「情報通」になりましょう。 高校野球の春夏のトーナメントやプロ野球を見て参考にしましょう。 高校野球は「メディア班」を立ち上げて録画してもらいましょう。 そこから参考になるプレイを編集してもらったり,インタビューを集めてもらうと最近の傾向や大会の雰囲気,練習方法などが分かります。 まず,インタビューを視聴して何か言っていたら試合も見てみると良いでしょう。 また,アナウンサーが役に立つ情報を言っている場合もあります。 ・速い球は通じるのか? 「速い球を投げられる投手がいると勝てる」と信じられていますがトーナメントの予選の下の方の話です。 本戦の3回戦くらいなら下位打線を抑えられるかもしれません。 最近は,トーナメントを勝ち上がっていくと160km/hでも打たれます。 速い球で尚且つ,丁寧にコーナーをつくような投球でないと自由に打たれます。 かなりの重量打線の場合は,逆に遅い球の方が有効です。 理由は,壁に卓球の球をぶつけると分かります。 勢い良くぶつけるとかなり跳ね返りますが緩くぶつけるとあまり跳ね返りません。 それと同じです。 また,同じ力で投げられた遅い球は,重いので飛びません。 速い球の方が軽いので良く飛びます。 2シームやカーブ,フォークなどが有効だと考えられます(アンダースローも有効です) 但し,打てない打者は,遅い球を狙ってくるので要注意です。 また,上記の場合は,守備を鍛えておく必要があります。

・流れ星ミ―ティア 「流れ星ミ―ティア」には,直球と変化球があります。 変化球は,速い球から急に高速で曲がります。 その曲がった様子が「流れ星のようだった」ので「流れ星ミ―ティア」と命名されました。 高速で右と左そして落ちる球があります。 左に曲がる球は,大谷選手が投げている「スウィーパー」だと思います。 「どんな風に飛んでいくと抵抗が少ないか?」と質問された時の答えが「ドリルの様に飛んでいく」でした。 当時は,理論だけで実現は不可能だと思われていた球でした。 * 「縦のスライダーって何?」と思って検索したら「ジャイロボール」と書いてあって謎が解けました。

・優秀な選手がいると勝てるのか? 「優秀な選手がいると勝てる」と思っている監督がいますがそれについて考えてみましょう。 「優秀な選手」というのは「一人いれば~」と考えているようですが無理です。 例えば優秀な投手が一人いた場合は,相手チームは「なるべく待って打つ!」と指示を出せば6~7回で投球数が100球を越えてバテて次のあまり優秀でない投手に交代することになります。 優秀な打者が一人いた場合は,ランナーが溜まったら敬遠すればいいだけです(現在は,投手が3人程度いないと勝ち進めないルールになりました) 投手は,3人程度。 打者は,最低でもクリーンナップが揃ってないと勝てません。

・ピッチャーが複数人いるチームは勝てるのか? これは,3年生エースが1人と二年生ピッチャーが1人のチームで3年生エースが打たれて2年生が出てきても駄目で負けるというパターンが多いことを言ってます。 2年生ピッチャーは,3年生エースの下位互換タイプの場合が多く,それでもたないわけです。 「大勢いれば勝てるか?」ということですが「同じタイプの投手が複数人いても意味ない」と思います。 つまり「3年生エースと2年生ピッチャーのタイプを変えることは不可能だったか?」ということです。 監督の引き出しが多ければこの2人のピッチャーを違うタイプに育成できてもう少しもったかもしれません。 つまり,監督の能力によることになります。 ・捕手の騙し行為 ・止めて欲しいプレイ その1:グラブトス グラブトスは,止めた方がいいでしょう。 理由としては,緩い球になるのでグローブにしっかり収まらず,お手玉する可能性があるからです。 至近距離でもある程度,しっかり投げないとしっかり収まりません。 その2:・ワンバウンド送球 1塁へのワンバウンド送球です。 あれは,取ずらいので外す可能性があり,外すと単なる内野ゴロが2ベースになる可能性があります。 その3:送球時の案山子 捕手が2塁に送球する時や3塁手が1塁へ送球する時の投手のプレイですが立ったままでいることは止めて欲しいです。 結構,邪魔になります。 軸をズラして座ってもらうとかなり視界が良くなり,ストライクに投げられる可能性が高くなります。 案山子じゃないんだから... これらは,キチンと監督が指導して欲しいですね。 ・情報戦を攻略せよ! 一番,強い監督が甲子園大会で一番,厄介だと思った戦術は,打者が次の打者に情報を伝える行為でした。 これをやられると次の打者に同じ手が通用しないので厄介になります。 逆に味方にこれを実施させるとかなり頼りになると思われます。 全く新しい種類の球を投げられた時などに使えます。 2巡目まで様子を見てなるべく多くの球を投げてさせて慣れた頃に反撃する方法も有効です。 凄い球を投げている投手も中盤以降は,握力や肩の力が落ちてくるので球の威力が下がって打てる可能性が出てきます。 ・球速150km/hは下手な人の証 球速150km/hの選手がいますがあれは下手な人です。 通常,150台後半は,出るものです。 また,キチンとトレーニングしていれば160台の大台にも乗ります。 更に「流れ星ミ―ティア」または「ミ―ティア改」などを併用すると160台後半も可能です。 但し,それらの球を受ける時は,ミットの網の部分でないと突き指するので注意が必要です。 ミットの綿を抜いて~などは,もっての外です。

また,カットボールは,使えるのですが「打たせてとるビッチング」になります(高速スライダーなども同じです) 三振をとる球ではありません。 簡単な攻略法としては,バッターボックスの前の方に立って変化する前に叩くことです。 メジャーの打者がバッタバッタと三振しますがあれは,演技だと思います。 いつの日か,気が付いて欲しいものです。 「高速スライダーの握り」ってやってるけど「ボールの縫い目にどう指をかけているか?」が問題なので手の形だけ教えてもらっても意味ないです。 尚,スライダーがあれば普通に考えるとシュートもあるはずですが...完全にプロ向きですね。 高校時代に150台前半を出していてプロに入ると球速が落ちましたがピークが過ぎたわけではありません。 プロの球は,ちょっと大きくて少し重いので球速が落ちるのです。 実際に球を持たされても理屈が分からないのでピークが過ぎたと思っていたらしいです。

・エースと4番の仕事 ~ 交代時期 ~ エースの仕事は,4番を抑えること。または大量得点されないことです。 4番の仕事は,エースの決め球を打つこと。または走者を一掃して大量得点することです。 通常,4番の打率は,3割中盤から4割で1試合に4~5回,打順が回ってきます。 打率から計算すると約2回,走者一掃して6~8点を稼ぐことになります。 それが4番の仕事というわけですがそれをさせないことがエースの仕事になります。 例えばソロホームラン1本とシングルヒットが1本でその他,投球で1回,抑えて1~2回,守備で守ったとすると守備側には問題がないことになります。 また,そのくらいならピッチャーの交代時期でないことになります(但し,そのことは,前もって投手に言っておかないと信用を失います) ソロホームランを2本打たれて0-2のスコアで負けた場合も投手陣は機能していて打線に問題があったことになります。

・流れを利用する! 「ベンチワーク」は,流れを利用しましょう。 例えば当たっている打者がいた場合にヒットを数回,繰り返して押していってランナーがいる時にヒッティングと思わせていきなりバントするとかです。 流れを利用していきなり不意打ちするわけです。 但し,その時だけサインを送ると「何かする時にサインを出すらしい」とバレてしまうので普通の攻撃の時も適当なサインを出して進めるといいでしょう。 ・インコースは左へ!アウトコースは右へ! 有名監督やプロのヘッドコーチは「インコースは左へ!アウトコースは右へ!」と教えているらしいです。 実際には,インコースでも右へ打てるし,アウトコースを左に打つことも可能ですが上の方の人は,あまり良く思ってないらしいです。 腰が入らないので重い球の場合に飛ばないのかもしれません。 * あくまでも右バッターの場合の話です。 右中間または左中間に運ぶわけですが打ち分けてもあまり変わりません。 それより「正しい打ち方」で遠くへ飛ばした方が有利になります。 但し,1塁にランナーがいる時に「広角打法」で1塁線を狙うのは有効だと思われます。 ・エンドランはスリー・ツーの時 エンドランは「スリーボール・ツーストライク」の時です。 バッターの打率が高い場合は「スリーボール」の時でも可能です。 ・1.5シームは2種類ある 球を回して良く見ると「左に0.75シーム」と「右に0.75シーム」で足して「1.5シーム」になる角度があることが分かると思います。 1.5シームには,指をかけて投げる「バクボール」と「スプリットの1.5シーム」があります。 どちらをSFFを呼んでいるかは,ちょっと不明です。 ・フォークの種類 2シームフォークと4シームフォークがあります。 4シームの方が空気抵抗があるので落ちると思います。 インコースとアウトコースの2種類がありますがインコースの高目(中より)から低目(中より)に落ちる球がいいと思います。 お化けフォークは「ミーティア変化球の更に応用」です。 ・コントロールを乱して投げる 投手に「コントロールが悪い」というイメージが付くとインコースを投げやすくなります。 たまにスッポ抜ける球を投げることも効果的だと思われます。 ・前は直接,後ろは中継 バックホームは,外野の前に落ちた時は「直接バックホーム」で後ろまで飛んだ場合は「中継からのバックホーム」がいいでしょう。 ・あの監督はどのくらい強いか? 良く甲子園初出場で優勝しているチームがありますがおおよそ同じ人が指導しているらしいです(臨時講師として雇われているらしい) 初出場校の場合は,知名度がなくて良い選手に恵まれませんがそれでも優勝してます。 選手は,だいたい予選3回戦程度の選手を揃えて練習して勝利してます。 強い監督は,かなり強いのです。 過去にプロのヘッドコーチ(技術的に一番上の人)に認められたことがあるらしいです。 認められたというのは「同じ程度だった」ということです。 では「プロ野球と高校野球の差はどのくらいか?」というと高校野球で打てていた打者がプロに入ると打てなくなるくらいの差があります。 高校野球の金属バットは,それなりの打ち方で飛びますが木のバットは,正しい打ち方をしないと飛びません。 強い監督の場合は,正しい打ち方を教えているので木のバットに持ち替えてもスランプにならないで即戦力になるそうです。 また「大阪桐蔭」に決勝で当たって10-0で勝利したり,プロのコーチ時代にあの「イチロー」や「大魔神」を指導したという説もあります。

・水色の彗星「君の名はレディー・ジェーン」 ある時,ある高校に女性(実際にはオカマ)の臨時講師が赴任してきました。 その臨時講師は,野球部員に高度な技術を教え,部員達は,メキメキと上達していきました。 そして2年が過ぎた頃,県大会を制して甲子園初出場を果たしました。 甲子園でも順調に勝ち上がり,準決勝まで進んだところで敗退しました。 その講師は,水色が好きだったことから「水色の彗星」と呼ばれました。 でも別れ際に本当の別名を教えてくれました。 その名は... * 「レディー・ジェーン」は,最強監督の一人ですが既に引退していて同じ能力を有する次の代に代替わりしてます。 最強監督は,代々,伝わる教本に自分で考えた練習法などを書き足してそれを元に練習させています。 また,その教本を元にした「ネコの巻」も出していて「直接,指導するチーム」と「ネコの巻で練習させるチーム」があります。 更に「ホームページ」もあります。 因みに「ナンバー2」は「ホームページ」より強いと思います。 強さの順番を付けると「直接指導>ネコの巻>ナンバー2>ホームページ」だと思います。 但し,最強監督の方針が「生徒の自主性」なので強いことは強いのですが「必ず勝つ」とは限らないようです。

・目を養う! 監督によっては,選手がやっていることを理解できてない人もいるようです。 例えば他の人に打たせておいて4番だけ抑えたり,打点を少なく抑えていた場合に理解してないこともあるらしいです。 ただ単に「打たれていた」と思ったらしいです。 まず「目を養いましょう!」 ・ベンチ入り選手 ベンチ入りさせる選手で作戦の幅が決まります。 有名な監督は, 1.控え投手と控え捕手を2組(4人) 投手は,専門の捕手の方がやりやすいので交代の時は,捕手も交代させてます。 「スイッチピッチャー」「サウスポー」「アンダーハンドまたはサイドスロー」なども採用するらしいです。 「スイッチピッチャー」の場合は,交代なしで右投げから左投げ(または逆)に変更可能なので有利です。 2.コーチャーはアナリストと兼務(2人) 1塁と3塁の「コーチャー」は,アナリストと兼務で相手チームの守備力を分析して「コーチャー」に入ります。 プレイは,基本的にしません。 また,分析するのである程度,頭の良い人を選ぶようです。 3.外野補欠と代走は兼務(1人) 外野手は,基本的に足の速い人が多いので代走と兼務してます。 4.内野補欠とスイッチバッターは兼務(1人) 内野手は,スイッチバッターをやらせています。 その他。レギュラーの選手も外野手は,どこでも可。 内野手は,投手と捕手以外はどこでも可にしているらしいです。

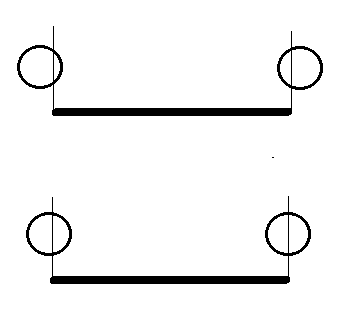

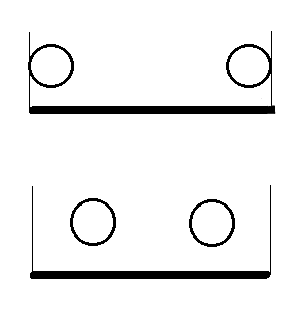

誘い球と誘い水がある。 誘い水の時にフォークではなく「お化けフォーク」を投げた方が有効です。 ピッチングの練習は,初めは「同じ球を連投」して形になってきたら少しずつ「パターン」で投げてコントロールを鍛えます。 チェンジアップ(厳密にはダウン)の後に速い球は有効です。 ・コントロールの重要性 投手の投球で狙ったコースからのズレ幅が2cmだった場合は,ベースに2cmかけた箇所を狙って投げられます(図1) 但し,2cmのズレがあるので外側は,ギリギリのストライクで内側は,球の中心がベースにかかるくらいになります(図2)

・カウントの考え方 ストライク先行でノーボールの時(0-2)は,コーナーワークで攻めてきます。 その前のストライクをとりにくる球を打ちます。 投手側としては「どうやってストライク先行にするか?」がそれぞれ課題です。 相手投手が「どうやっているか?」を意識することが攻略のポイントになるでしょう。 ボール先行の時(2-0)は,確実にストライクをとりにくるので打ちごろです。 このあたりの常識的な情報をチーム内で共有したり,意識したりするだけである程度,強くなれます。 ・大谷翔平の戦略 大谷選手は,打ったり走ったりしてます。 24年に「50-50」を達成しましたね。 これは「敬遠しても厄介だ」という戦略です。 敬遠されない為の戦略です。 ・春の大会と夏の大会では全然違うのか? これは,甲子園に行けなかった野球部の人の発言でした。 行けなかった人にとっての「春の大会」は,2年生の秋の大会です。 秋に良い成績を修めると「春の甲子園」に行けます。 この「春の甲子園」から「夏の甲子園」までは,約3ヶ月しかないのでレベルは,それほど変わりませんが行けなかった人にとっての「春~夏」は,実際にはその前の「秋~夏」で8ヶ月くらいあるのでレベルは,かなり違ってきます。 つまり「誰の発言か?」によるわけです。 ・大阪桐蔭の伝説 その昔,大阪地区は「PL学園」という学校が強くて同地区の他高校の野球部は「身体を動かすだけの部活」になってました。 毎年「PL学園」が甲子園出場するので他高校の野球部には,希望がありませんでした。 そんな時にただの野球部だった「大阪桐蔭」に「ある先輩」が出現しました。 「先輩」は,まず希望を無くした部員を叱咤激励し,厳しい練習をして宿敵「PL学園」に勝利して甲子園初出場を果たしました。

本来は「練習メニューを元に戻して普通の高校に戻す」のが掟だったのですが生徒の一人がそれを拒否して続行して現在に至ります。 そうなると昔の「PL学園」の様に他高校の野球部が希望を無くすわけですがそれは,考えてないそうです。 尚,他地区も強豪高校が長い間,連続出場すると他高校の生徒が希望が無くして教育上良くないので優秀な監督は,定期的に移動するべきです。 ・いきなりメジャーの話 日本のプロ野球チームに入団すると正しい練習法で「本当のプレイ」を教えてくれます。 勿論,高校野球とは,別格で強い野球です。 メジャーリーグのチームは,選手をほったらかしで何も教えてくれません。 「正しいプレイ」を知らない人は,日本のチームで練習してからメジャーに行った方が良いでしょう。 いきなりメジャーで通用するのは,高校野球などで教えてもらった人だけです。 ・甲子園分析ビデオの作成 高校野球(甲子園大会)の「残念なシーン」を編集で集めたビデオを作成して「何故,そうなったか?」や「どうしたら良かったか?」をまとめる。 ・疲れたのは投手ではなかった件 「投手が疲れて肩を壊すかもしれない」という相談がありました。 「毎日,100球くらい投げているので試合の時も同じくらいでしょ」 と言ったら「練習の時より緊張して疲れるんだよ」と言われました。 なので「それじゃ肩を壊すね」と言ってやりました。 別の人が気が付いたみたいで「力投するから肩に負担がかかるんだよ」と言ってました。 肩に力が入り過ぎていると球の伸びがなくなります。ハイ。 逆に「練習の時より投球数が多いんだよ」というまともな発言もありました。 それなら練習の時にもっと投げればいいと思います。 投手は,練習の時に100球くらい投げますがそもそも体力の限界だからというわけではありません。 試合の時にそのくらい投げるからという理由です。 「責任とれるのか?」と言われたのですがそちらの言い分も根拠はないですよね。 プロが肩や肘の手術とかの話になるのは,ちょっと休憩というだけの話かもしれません。 プロの人にオフレコで聞いてみないとなんとも言えません。 たぶん,連投すると打たれやすくなるので一旦,休養またはトレーニング期間を入れてるのだと思います。 「疲労骨折」になってその先までやっても大丈夫な人もいます。 但し,毎日100球くらいでは「疲労骨折」にはなりません。 実際には,バッターの方が問題でした。 かなり長距離を打つバッターになると(その当時は)手の骨にヒビが入って決勝戦まで持たない人が結構,いました。 それで低反発の道具が導入されたわけです。 こんな相談が結構,あります。 ・基礎を大切にする選手をレギュラーにする サッカーのコーナーでも書いたように基礎を大切にする選手は大成します。 逆にいきなり高度な技の練習をしたがる選手は,伸びません。 人数に余裕があるなら排除して「優秀な選手のみ」のチームにすると効率良く練習できます。 * 「たぬき」の施術状況にもよります。 例えば「縦のスライダーの打ち方」ですが配給パターンを読んで打つ方法もありますがそれだと大事な場面でパターンを変えられると得点できません。 また,複雑なパターンだと思うように打てないことも考えられます。 それに対して基礎から積み上げると球筋から「縦のスライダー」を捉えることが可能です。 |

| ◇◇◇ リンク ◇◇◇ |

|---|

|

◇ 電動フォイルボード ◇ フットゴルフ |

| ◇◇◇ 最後に ◇◇◇ |

|---|

BBS:御意見や御感想など書いてくれると嬉しいです。

Copyright 2019 kmacmax All Rights Reserved.